- Kino

It’s not cheating, it’s filmmaking: Le documentaire animalier

Le dossier du numéro de janvier de forum est consacré à l’évolution de nos relations avec le monde animal. Or, pour beaucoup d’entre nous, qui n’avons plus guère de contact avec la faune sauvage, ce que nous en savons vient en grande partie des médias, et notamment des documentaires animaliers. Le présent article propose un bref historique du genre.

Drôle de science : le cinéma animalier éducatif

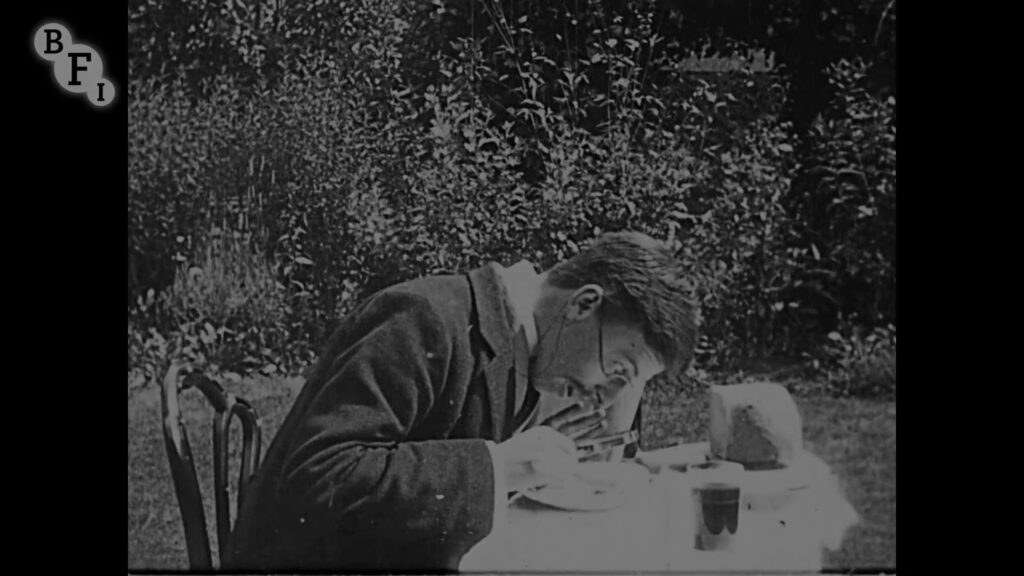

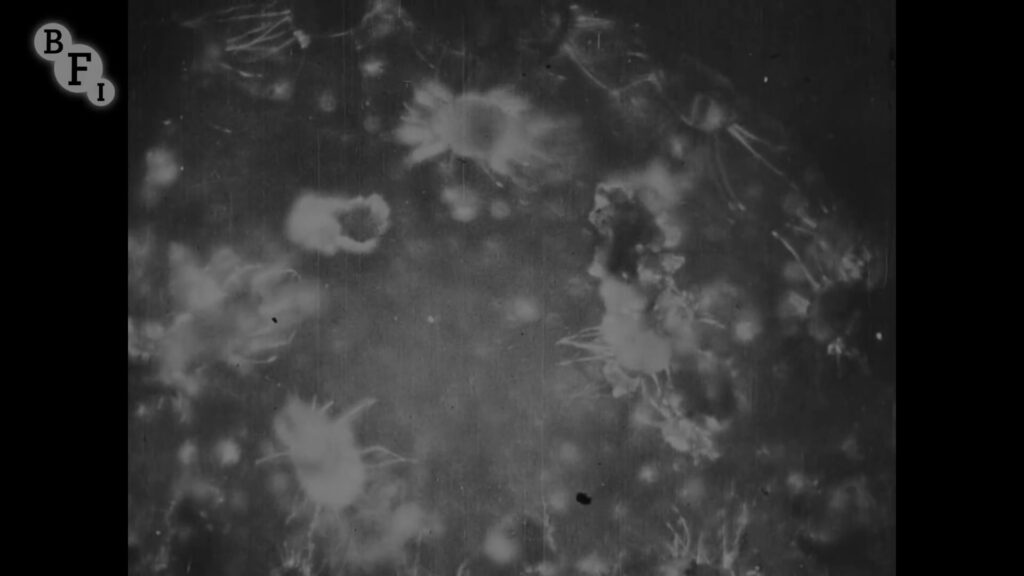

Chaque grande série animalière prétend nous montrer du jamais vu. En 1903, le court métrage Cheese Mites, qui fait partie d’une série britannique intitulée The Unseen World, nous permet ainsi de découvrir, par les yeux et la loupe d’un gentleman quelque peu horrifié, les acariens qui affinent son fromage. Dans la réalité, les petites bêtes ont été filmées sous un microscope, ce qui constituait sans doute alors une première. Nul doute que l’aspect écœurant a contribué au succès du film.

Dans les années 1920 et 1930, une entreprise nommée British Instructional Films produit une série de quelque 250 courts métrages éducatifs. Parmi ceux-ci The Nightingale, sorti en 1932, se vante d’être le premier film dans lequel on entend chanter un rossignol.

Les auteurs construisent ici une sorte d’idylle familiale dans laquelle les deux parents s’occupent de façon très active de leur progéniture. Le film attribue également des sentiments humains aux oiseaux en nous expliquant que le chant du mâle divertit la femelle qui s’ennuie ferme en attendant que ses œufs éclosent. L’insistance sur les valeurs familiales et, de façon plus générale, l’attribution de caractéristiques humaines aux animaux, sont une constante dans beaucoup de documentaires animaliers.

En France, le biologiste Jean Painlevé est considéré comme l’un des pionniers du cinéma scientifique, mais également du documentaire animalier destiné au grand public. Lui aussi comprend que pour éduquer les spectateurs, il faut les amuser en même temps et il réalise à cet effet des œuvres singulières, empreintes d’une poésie inattendue. L’Hippocampe (1938) ou Le Vampire (1945) sont devenus des classiques. Son court métrage Hyas et sténorinques, tourné en 1928 et sonorisé ultérieurement par Painlevé lui-même, nous présente des petits crustacés, ici filmés dans un aquarium. Le ton enjoué du commentaire annonce par certains côtés celui des productions Disney.

Le divertissement déguisé en science : le film d’expédition

A la même époque, d’autres documentaires animaliers s’inspirent davantage du cinéma d’aventures et d’action, et notamment du genre alors très populaire du film de chasse.

Les expéditions de chasse dans les pays africains encore colonisés constituent depuis le XIXe siècle un loisir apprécié des élites états-unienne et européenne. L’un de ces chasseurs est le naturaliste et taxidermiste américain Carl Akeley, qui conçoit en 1915 une caméra 35mm portant son nom. Elle permet pour la première fois de suivre, sans perte de qualité, les mouvements des animaux dans le milieu sauvage.

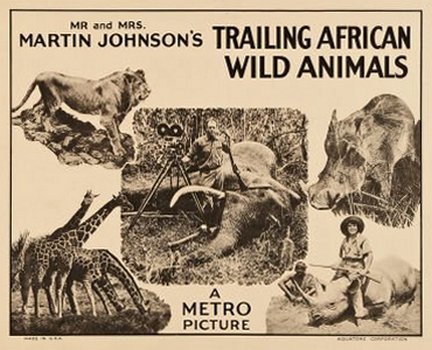

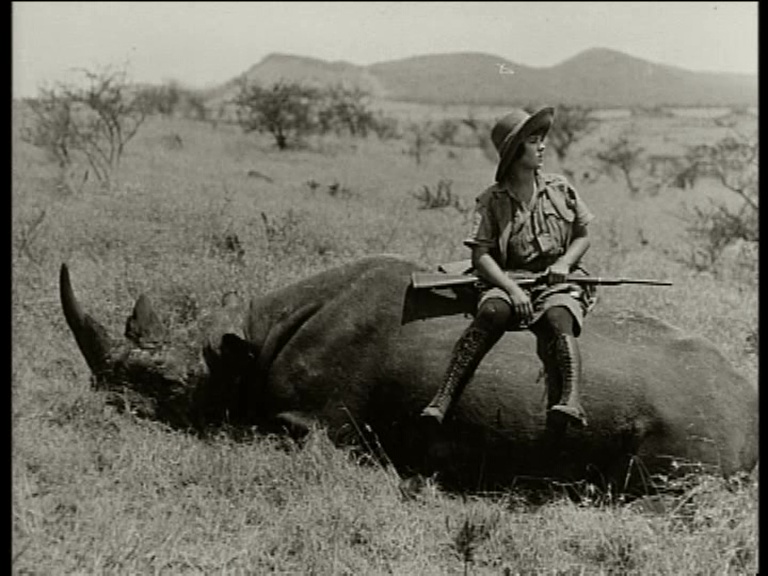

C’est avec cette caméra que Martin Johnson tourne, avec sa femme Osa et avec le soutien scientifique de Carl Akeley, les premiers grands documentaires animaliers sur le continent africain dans les années 1920. Mais même avec une caméra Akeley, les tournages dans la jungle restent difficiles. Le manque de lumière et l’humidité compliquent la prise de vue et les animaux ont tendance à fuir au lieu de se laisser filmer. Johnson fait donc de l’expédition elle-même le sujet de ses films. Son premier documentaire, sorti en 1923, s’intitule Trailing African Wild Animals.

Servant de garant scientifique, Carl Akeley assure aux spectateurs que la production est « free from misleading titles, staging, misinterpreation, or any form of faking or sensationalism », soulevant ainsi, dès les années 1920, l’épineuse question des « tricheries » dans le documentaire animal. Certains cinéastes n’hésitent pas à tourner sans le dire dans des zoos, à utiliser des fauves domestiqués ou à feindre des actions spectaculaires filmées en studio. Les Johnson se rendent bien en Afrique mais quand une scène s’avère trop compliquée à tourner, ils n’hésitent pas à combiner des images filmées à deux occasions différentes ou à couper la route aux lions pour s’assurer qu’ils restent dans l’image… toutes choses qui sont encore pratiquées aujourd’hui. Le fil rouge de Trailing African Wild Animals est la quête d’un paradis perdu sous la forme d’un mystérieux lac servant d’habitat à une foule d’animaux. En réalité, le lac était connu depuis un certain temps.

Le film connaît un immense succès. Dans l’entre-deux-guerres, Martin et Osa Johnson deviennent célèbres et Osa est même une véritable star. L’image de la frêle femme blanche, à la fois vedette glamour et pionnière intrépide, confrontée aux habitants noirs et aux bêtes sauvages, marque les esprits. Beauty and the Beast. On dit que les auteurs de King Kong (1933) s’en inspireront.

Le couple Johnson tourne par la suite des films de plus en plus spectaculaires et de moins en moins scientifiques. En 1932, ils réalisent Congorilla, le premier film sonore tourné sur le continent africain. Il n’est alors plus question de caution scientifique, on est dans le pur divertissement. Le sous-titre de ce premier film sonore est Big Apes and Little People, les « pygmées » constituant dans cette constellation une attraction parmi d’autres. Martin Johnson les paye pour apparaître dans son film, mais aussi pour reconstruire leur village en-dehors de la jungle afin de simplifier les prises de vues.

A nouveau, le lieu de tournage (ici le Congo) est présenté comme un paradis biblique. L’idée, ainsi véhiculée jusqu’à aujourd’hui par de nombreux documentaires animaliers est qu’il existe, quelque part dans le monde, un endroit inconnu, inviolé par la civilisation humaine, où de nombreux animaux sauvages vivent en liberté.

Mais même en 1932, cela n’est déjà plus vrai. La première convention pour la protection de la faune sauvage avait été signée par les puissances coloniales à Londres en 1900 (mais n’a jamais été ratifiée), dans le but de protéger les ressources naturelles (ivoire, fourrures) et de conserver un terrain de prédilection pour les chasseurs de trophées.

Quelques années plus tard, le couple Johnson achète deux avions avec lesquels il réalise les premières images aériennes des imposants troupeaux d’animaux sauvages en Afrique. En 1937, Martin meurt en Californie dans un accident d’avion dans lequel Osa est grièvement blessée. C’est la fin de leur épopée.

True Life Adventures

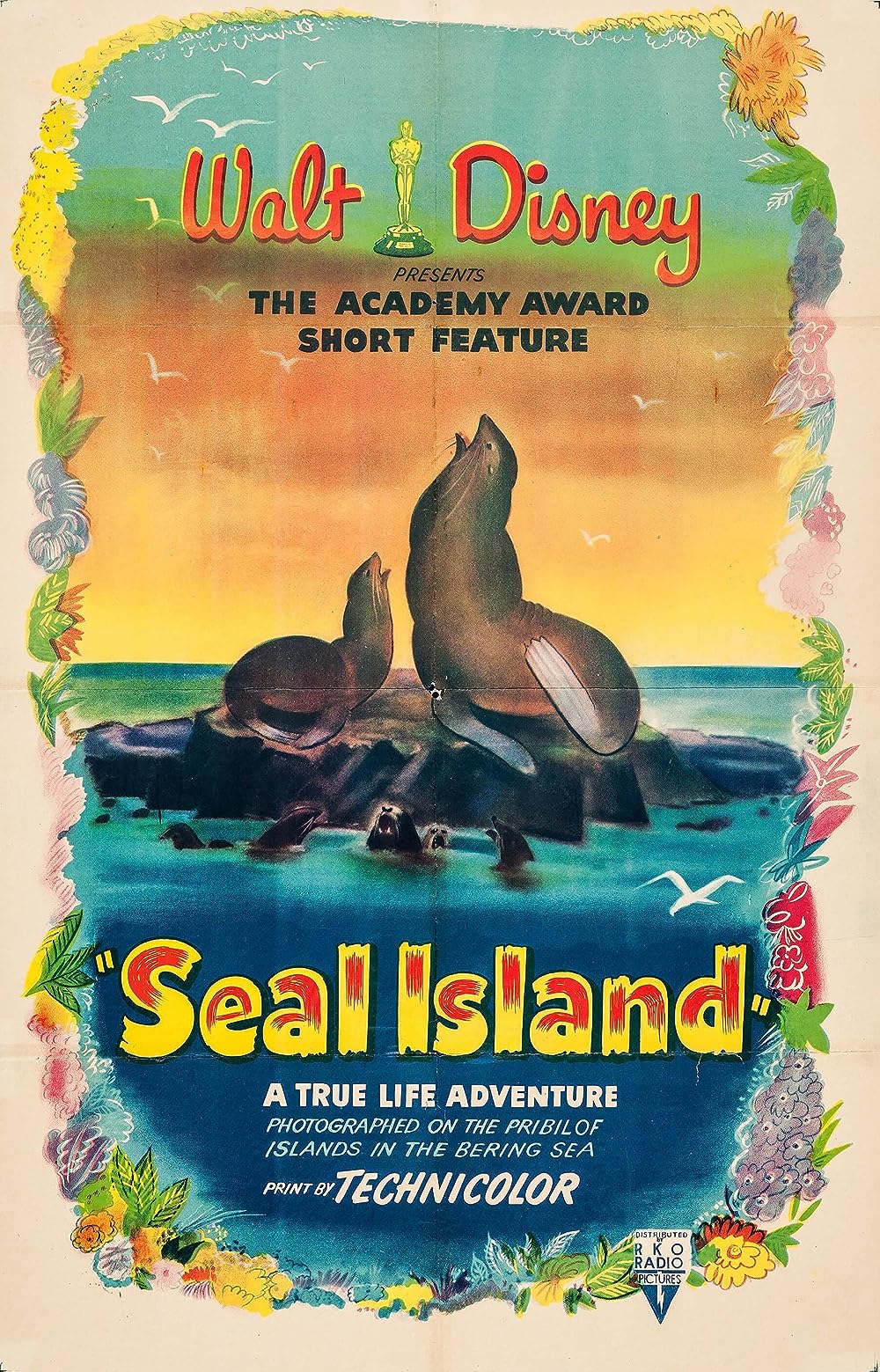

En 1949, l’Oscar du meilleur court métrage documentaire est attribué à un film intitulé Seal Island. C’est le premier d’une série de 14 documentaires, courts et longs, rassemblés sous le titre True Life Adventures et produits par les studios Disney entre 1948 et 1960.

Cette fois, les animaux eux-mêmes sont les protagonistes des films. Ils ne sont plus observés par des chercheurs ou poursuivis par des chasseurs, mais semblent vivre dans un monde paradisiaque dans lequel les êtres humains n’existent pas. En contrepartie, ce sont eux qui se voient attribuer des réactions, des personnalités et des sentiments humains. Le commentaire nous apprend ce qu’ils sont censés penser. Cela constitue ce qu’on appelle, parfois de manière quelque peu méprisante, la disneyfication de la nature, un procédé critiqué par certains dès les années 1940. Mais en attribuant des sentiments et des personnalités aux bêtes, Disney amène aussi le public à s’identifier à eux. Les animaux ne sont dès lors plus de simples objets qu’on peut tuer sans état d’âme, mais des êtres vivants et sensibles qu’il faut respecter en tant que tels.

Les films racontent généralement de petites histoires familiales qui s’étalent sur la durée d’un an, en insistant constamment sur la pérennité et la prévisibilité d’un monde régi par le passage des saisons et les lois de la nature. Cette « nature », entité féminine omniprésente dans les commentaires, n’est jamais définie. S’agit-il d’une nature créée par Dieu ou d’une simple façon de parler, voire de la nature en tant que système autonome capable de s’autoréguler (concept théorisé plus sous l’intitulé d“hypothèse Gaïa“) ? Parmi ces lois de la nature figure en tout cas le fait de manger et d’être mangé. La série – suivie en cela par la plupart des grandes séries animalières – met essentiellement en scène la reproduction et la lutte pour la survie des individus. Dans True Life Adventures, la mise à mort est rarement montrée mais il existe des exceptions. Dans un épisode de White Wilderness (1958), une séquence mémorable met ainsi en scène, telle une tragédie antique, le vain combat d’un rapace contre un glouton qui va dévorer le poussin sous les yeux de sa mère.

White Wilderness comprend également une séquence très remarquée dans laquelle des dizaines de lemmings semblent se jeter dans l’océan où la plupart périssent. Le film sous-entend ainsi (sans le dire vraiment) qu’ils se suicident pour éviter une surpopulation. Or, les studios Disney ont dû avouer des années plus tard que les rongeurs avaient été amenés en camion sur le lieu de tournage et jetés de la falaise, non dans l’océan mais dans un lac! Le film contrevient ici à la réalité scientifique (les lemmings n’ont pas ce genre de comportement) pour les besoins d’une scène d’action.

Walt Disney sait aussi que la faune sauvage est menacée. Depuis la conquête de l’Ouest et la révolution industrielle, la wilderness américaine est en voie de disparition. L’un des films dans la série est intitulé The Vanishing Prairie (1954). Le commentaire explique que la « civilisation » – terme qui n’est pas davantage défini que celui de « nature » – a entraîné la disparition de nombreux animaux. En même temps, il suggère que cette nature est résiliente. Pour le démontrer, Disney va dans cet épisode jusqu’à filmer la naissance d’un jeune bison, une scène qui choque de nombreux spectateurs à l’époque. Plus généralement, le fait de montrer de film en film des bébés qui grandissent et font à leur tour des petits, confère l’idée que la vie continue envers et malgré tout. Dans The Vanishing Prairie, ce message est cimenté à la fin : « For Nature preserves her own and teaches them how to cope with time and the unaccountable ways of Man. Mankind in turn, beginning to understand Nature’s pattern, is helping her to replenish and rebuild, so that the vanishing pageant of the past may become the enduring pageant of the future. » Même s’il reste faussement optimiste et résolument apolitique, il est assez remarquable que Disney ait abordé le sujet de la perte de la biodiversité dans une série familiale en 1954.

La série True Life Adventures change l’image que se font de la nature et de la faune des millions de specateurs en Amérique du Nord et dans le monde, et cela sur plusieurs générations. Elle a servi de modèle à la plupart des documentaires animaliers produits pour le cinéma et la télévision, jusqu’aux plus récentes séries de David Attenborough pour la BBC ou Netflix.

On repart en expédition

Les années 1950 voient aussi réapparaître des films qui mettent l’humain au centre et renouent ainsi avec les récits d’expédition et d’aventures du début du XXe siècle.

Le biologiste Hans Hass tourne en 1950, en noir et blanc, le premier véritable documentaire sous-marin, Abenteuer im Roten Meer. Comme Martin Johnson avait Osa, Hans Hass travaille en équipe avec Lotte, alors son assistante et qui deviendra plus tard sa femme. Lotte est présentée comme une professionnelle compétente de la plongée, mais elle a une étrange tendance à se mettre en danger de façon inconsidérée, de sorte que les autres plongeurs passent une partie de leur temps à la sauver. Le film se présente comme la recherche de monstres dont l’existence est certifiée à Hans Hass par des indigènes. Il s’agit en fait d’immenses raies, de baleines et de requins géants qui surgissent à la fin du documentaire et que Hans Hass est le premier à avoir filmé dans leur milieu naturel.

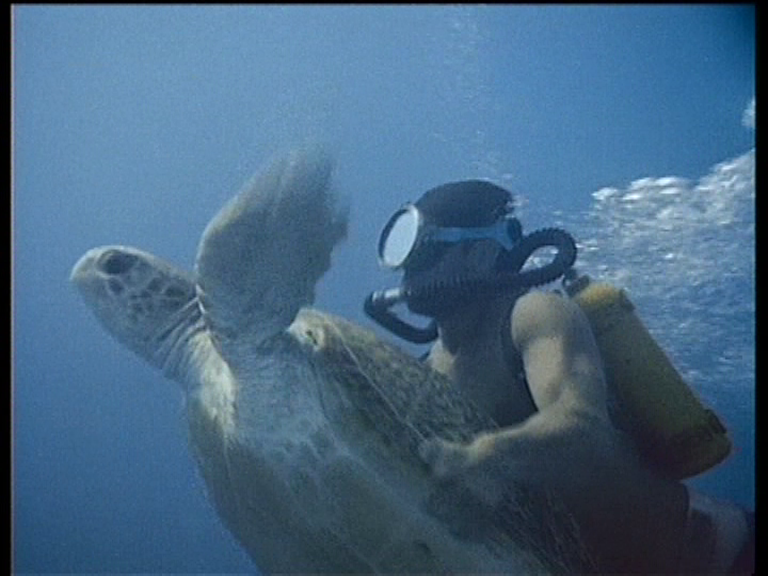

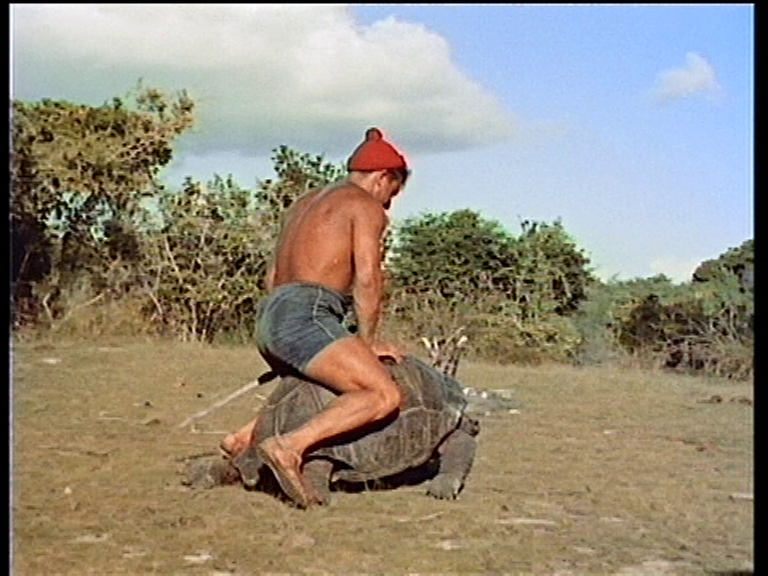

Six ans plus tard, le Français Jacques-Yves Cousteau apporte de la couleur et de la lumière dans le documentaire sous-marin. Son film Le Monde du silence reçoit en 1956 la Palme d’or à Cannes et l’année suivante l’Oscar du meilleur documentaire à Hollywood.

A nouveau, ce sont les membres de l’équipe – cette fois masculine à 100% – qui sont au centre du film bien davantage que les animaux. Le film est coréalisé par Louis Malle, alors jeune cinéaste débutant, ce qui explique que, comparé au film de Hans Hass, il marque artistiquement un énorme pas en avant. Pour la première fois, le spectateur a réellement le sentiment de se trouver au milieu des animaux.

Contrairement à Disney, Hans Hass et Cousteau n’humanisent pas les animaux. L’inconvénient immédiat est qu’au lieu de les traiter comme des êtres sensibles, ils les présentent, au mieux, comme des objets de curiosité, et au pire comme des choses que l’on peut malmener et massacrer à sa guise. Si Hans Hass les chasse à des fins de recherche et pour les besoins de quelques scènes d’action, la manière dont Cousteau et ses collègues les traitent est autrement plus choquante. Ils s’accrochent à des tortues de mer au risque de les noyer, se mettent à califourchon sur des tortues géantes qui ne comprennent pas ce qui leur arrive, et vont jusqu’à dynamiter un récif corallien, prétendûment pour compter les poissons qui y vivaient.

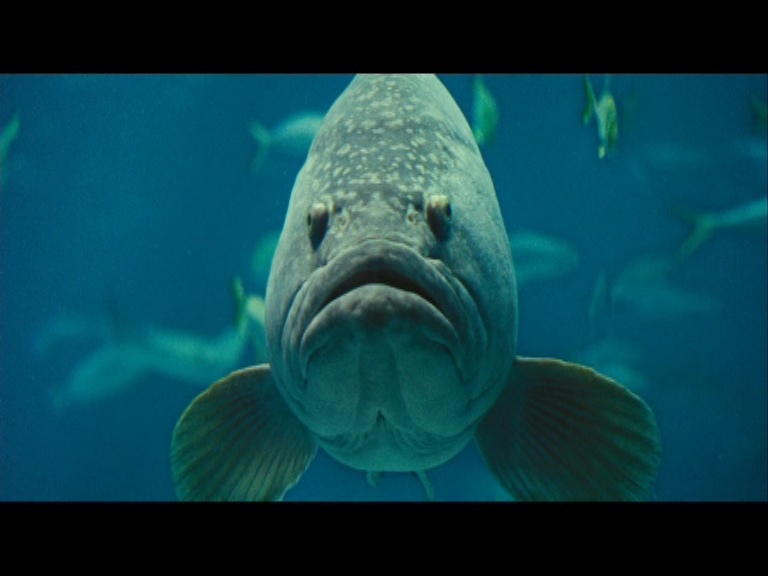

Sans le faire exprès, ils blessent une jeune baleine qu’ils doivent ensuite abattre, ce qui attire des requins qu’ils commencent par filmer – les images sont spectaculaires – avant de les mutiler et de les massacrer à l’aide de haches et de harpons, mus, nous apprend le commentaire, par une haine ancestrale des marins envers ces poissons. La scène est insoutenable. A la fin du film, ils emprisonnent un mérou dans une cage, une image involontairement symbolique de l’esprit avec lequel les animaux sont traités dans ce film.

Bien sûr, il faut replacer ces films dans leur contexte historique. La relation aux animaux était différente. Cousteau lui-même qualifiera quelque dix ans plus tard les requins de « superbes créatures » et reconnaîtra qu’il n’aurait pas dû filmer le massacre de ces animaux dans Le Monde du silence. La scène ne l’a pas empêché d’entrer dans l’histoire comme défenseur des océans.

Un autre grand défenseur des animaux, aujourd’hui décrié par certains, mais pour d’autres raisons, est le zoologiste allemand Bernhard Grzimek. A la fin des années 1950, il tourne Kein Platz für wilde Tiere qui reçoit en 1956 deux Ours d’or à Berlin, suivi de Serengeti darf nicht sterben, auréolé en 1960 de l’Oscar du meilleur documentaire.

Bien qu’il ne soit pas chasseur, Grzimek se place délibérément dans la suite de Martin Johnson. Il voyage dans les mêmes pays africains, et réalise lui aussi de grandioses images aériennes, allant jusqu’à repeindre son avion dans les mêmes couleurs que celui de Johnson. De façon tragique, son fils Michael meurt comme Martin Johnson, dans un accident d’avion, durant le tournage de Serengeti darf nicht sterben.

Chez Grzimek, la nature relève expressément de la création divine. Comme dans les True Life Adventures, les comportements des animaux sont anthropomorphisés et comparés aux familles humaines. Ce qu’on lui reproche aujourd’hui est toutefois d’une autre nature. Dans Kein Platz für wilde Tiere, il ne filme pas seulement la faune mais également les habitants Mbuti déjà rencontrés par le couple Johnson. Le commentaire de Bernhard Grzimek les qualifie de « kleine, fröhliche Zwergmenschen » et ils sont mis en scène exactement comme les espèces animales. Dans une séquence particulièrement saisissante, on nous présente ainsi leur rituel de séduction sans qu’eux-mêmes n’aient jamais droit à la parole.

Cultivant lui aussi l’idée d’un dernier paradis sur terre qu’il faudrait sauver, Grzimek craint par-dessus tout que la croissance démographique en Afrique, associée au tourisme et à la chasse aux grands fauves toujours appréciée des voyageurs occidentaux, ne détruise cet ultime Eden et ne laisse plus de place à la faune sauvage. C’est pourquoi il s’engage pour la protection du Parc national du Serengeti, décrété en 1951 par l’administration coloniale britannique. Les Massai ont été notablement restreints dans leur mode de vie traditionnel par la création de ce parc et ont osé résister. Le commentaire les présente comme « une nation hautaine » qui « se considère comme le peuple élu de Dieu » dont l’orgueil aurait heureusement été rabattu par le gouvernement colonial. Il les accuse de constituer une concurrence pour la faune. Or, Grzimek estime que la savane africaine est un patrimoine de l’humanité toute entière qu’il faut défendre, y compris contre ses habitants ancestraux.

Bernhard Grzimek reste une figure culte pour de nombreux Allemands qui ont vu et revu ses films et ses émissions de télé durant leur enfance. Mais dans le milieu universitaire, ses films sont de plus en plus analysés dans le contexte d’une idéologie héritée du nazisme qui imprègne – intentionnellement ou non – l’œuvre du zoologiste, comme en témoigne le vocabulaire et la mise en scène des peuples autochtones dans les deux films.

Au-delà de cette pensée ouvertement raciste, l’opposition entre les besoins des habitants du Sud global, et la protection de la faune dans ces mêmes régions, reste un non-dit dans la plupart des documentaires animaliers qui sont généralement tournés par des Occidentaux, les autochtones étant réduits au rôle de guides ou d’assistants. Le débat reste également ouvert sur la présence ou non de populations humaines dans les réserves naturelles. Grzimek considérait de toute évidence que les Mbuti, décrits comme primitifs et infantiles, faisaient partie de la nature sauvage à préserver, mais pas les très imposants Massai qui s’opposaient aux décisions des colonisateurs européens. Cet aspect colonial et néocolonial des films animaliers tournés dans les pays du Sud global commence tout juste à être thématisé.

La prise de conscience des enjeux écologiques

Alors que certains documentaires animaliers ont déjà attiré l’attention sur la disparition de ce qu’on n’appelle alors pas encore la biodiversité, cette prise de conscience s’accentue dans les décennies 1960 et 1970. En parallèle, les films animaliers changent de façon assez radicale.

On cherche d’abord à nous présenter autrement nos amis les bêtes. En France, Gérard Vienne et François Bel tournent en 1970 Le Territoire des autres, un film sans aucun commentaire, constitué en grande partie de portraits d’animaux. Maintenant, ce sont eux qui nous regardent !

Les films de Bel et Vienne sont de fantastiques spectacles et des œuvres poétiques qui nous mettent à la place des animaux sans les humaniser. Mais après nous avoir montré la beauté et la diversité de la nature dans Le Territoire des autres, les auteurs nous confrontent à la fin de ce film aux images cruelles d’oiseaux agonisant sous la première grande marée noire ayant touché la France.

Aux États-Unis, une autre équipe essaie au même moment de faire passer un message écologique d’une façon très différente.

Le scientifique qui mène à travers The Hellstrom Chronicle est un certain Nic Hellstrom, dont nous apprenons à la fin qu’il est en fait un personnage fictif. Le film peut être qualifié de mockumentary mâtiné d’horreur et de science-fiction… ce qui ne l’empêche pas de recevoir en 1972 l’Oscar du meilleur documentaire. Le réalisateur Walon Green (par ailleurs scénariste du western The Wild Bunch de Sam Peckinpah en 1969), y défend une vision très particulière de la loi du plus fort dans laquelle l’humain autodestructeur serait le principal perdant face à des insectes représentés comme des monstres mus uniquement par la lutte sans merci pour leur survie.

En Allemagne, Horst Stern, présentateur de l’émission Sterns Stunde (1970-1979), n’est pas du genre à tourner autour du pot. Dans un épisode diffusé la veille de Noël 1971 et resté fameux en Allemagne, il s’insurge contre la destruction des forêts allemandes sous le poids conjugué de la monoculture et de la surpopulation des cervidés.

Les coupables montrés du doigt sont tout à la fois les propriétaires des forêts, les amis des bêtes (dont il fustige la « Bambimentalität ») et les chasseurs qui maintiennent les populations de cerfs dans le seul but d’orner leurs murs de leurs bois. Le journaliste se met ainsi à dos de nombreux spectateurs. Ce discours factuel, dénué de toute sentimentalité, et souvent sarcastique de Horst Stern caractérise ses émissions animalières uniques en leur genre, qui sont de facto le prétexte à des analyses de sujets sociétaux et politiques explosifs, en lien avec l’environnement.

La nature sublimée

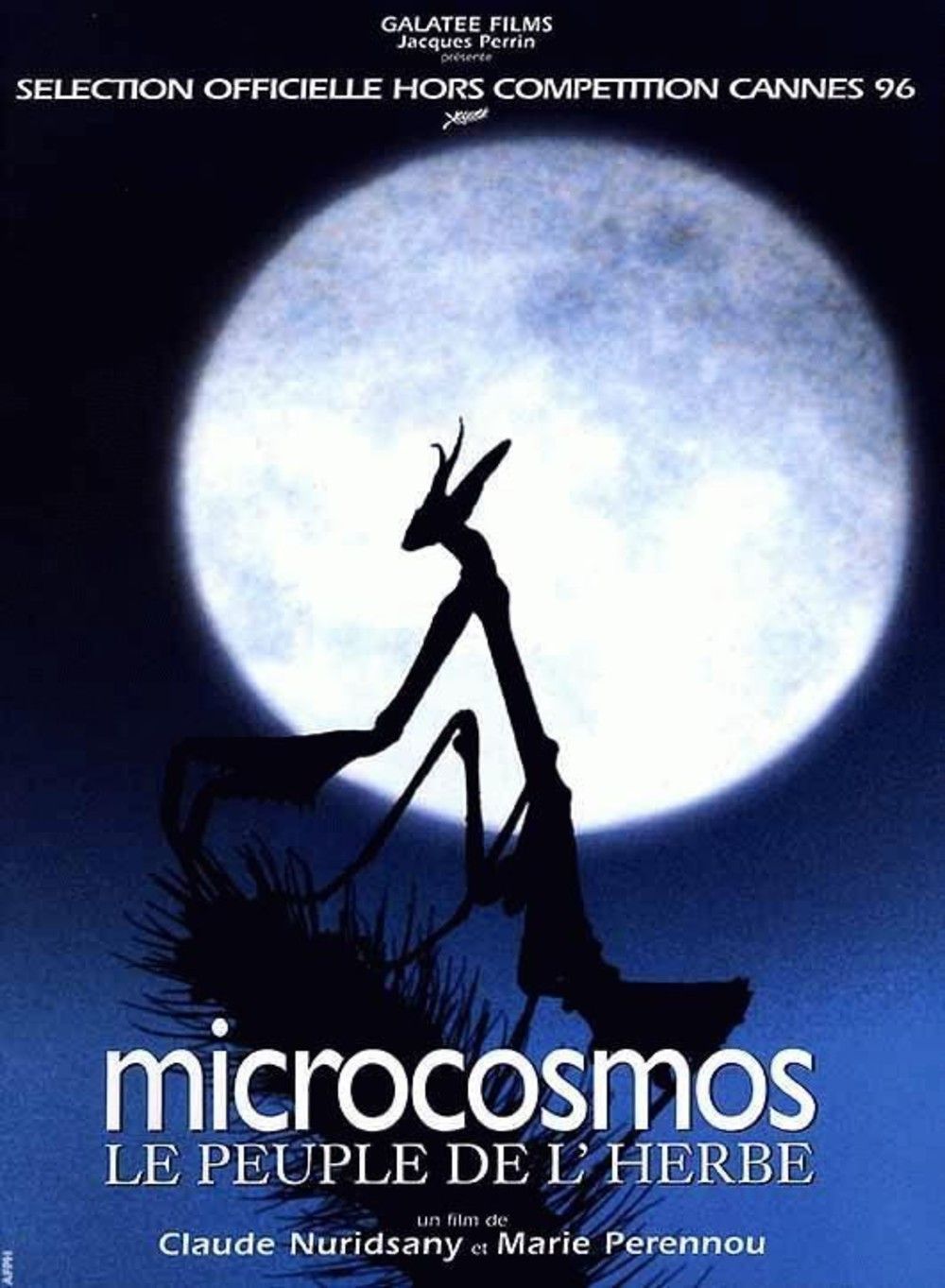

Alors que le genre du documentaire animalier est plutôt cantonné au petit écran, les Français le remettent à l’honneur dans les salles de cinéma à partir de la fin des années 1990. A cet effet, ils s’inspirent davantage de François Bel et Gérard Vienne que de Disney. Microcosmos : Le Peuple de l’herbe (Claude Nuridsany et Marie Pérennou, 1996) est le premier d’une série de films produits ou coproduits par Jacques Perrin.

Comme Le Territoire des autres, il ne comprend (presque) pas de commentaire. On n’y évoque plus la création divine ou le paradis perdu, mais on est cette fois face à un regard sublimant la nature. De nombreuses images de Microcosmos ressemblent à s’y méprendre à celles que nous a montrées The Hellstrom Chronicle. Le film ose même un petit clin d’œil en se terminant exactement sur la séquence qui avait ouvert le film de Walon Green : la naissance d’un moustique. Mais là où le premier voyait « a foetus with the capability to dominate all », le deuxième célèbre la beauté et l’ingéniosité de la nature. Microcosmos nous fait vivre à hauteur d’insectes, non pour nous effrayer mais pour nous émerveiller.

En 2005 sort un film qui devient, de façon tout à fait inattendue, un succès planétaire. La Marche de l’empereur de Luc Jacquet est tourné avec des animaux sauvages en Antarctique, mais c’est un récit entièrement scénarisé qui reprend, à la façon des productions Disney, la tradition des animaux humanisés.

Un couple de manchots empereurs se reproduisant dans des conditions extrêmes est utilisé pour illustrer un discours solennel sur le sacrifice et le miracle de la vie. Une double voix off, masculine (Charles Berling) et féminine (Romane Bohringer), est supposée nous faire partager les pensées des parents manchots. Le film fournit certes des informations factuelles sur la vie et la reproduction de ces oiseaux, mais avec un pathos tel que même les Américains ont cru nécessaire de remplacer le texte et la musique lors de la diffusion du film outre-Atlantique, ce qui lui vaut en 2006 l’Oscar du meilleur documentaire.

A la fin du film de Jacquet, la glace fond, car l’été arrive. Tout comme les True Life Adventures persistaient contre toute évidence à nous faire croire que le passage des saisons garantissait pour l’éternité la pérennité du monde tel que nous le connaissons, La Marche de l‘empereur nous promet que les jeunes poussins que l’on voit plonger dans l’eau perpétueront, pour les millénaires à venir, la marche de l’empereur et la reproduction de l’espèce. Or, par cette conclusion, Luc Jacquet nie purement et simplement le réchauffement climatique qui met en danger les espèces polaires, et en premier lieu ces manchots empereurs dont les poussins meurent chaque année plus nombreux suite à la fonte précoce des glaces.

Aux États-Unis, l’exaltation de l’idylle familiale poussée à l’extrême dans La Marche de l’empereur est utilisée par certains groupes ultra-conservateurs pour glorifier la « vraie » famille (un papa et une maman), allant jusqu’à interpréter la sacralisation de la vie dans le film comme positionnement contre l’avortement, ce qui n’était sans doute pas l’intention du réalisateur. De fait, beaucoup de documentaires animaliers insistent sur la constellation familiale traditionnelle et hétérosexuelle. Sans mentionner que chez certaines espèces, les mâles mangent parfois les petits et en oubliant que la plupart des animaux ne sont pas monogames – à commencer d’ailleurs par les manchots empereurs qui changent souvent de partenaire d’une année sur l’autre – ou qu’il existe de nombreux exemples de comportements bi- et homosexuels dans la nature.

Une question qui revient souvent dans les discussions sur les documentaires animaliers concerne l’implication des spectateurs dans la protection de l’environnement. Les recherches conduites à ce sujet semblent peu concluantes pour l’instant. D’un côté, les images splendides et l’identification des petits et grands spectateurs avec les animaux remplacent l’absence de contact avec la nature réelle et peuvent inciter à vouloir protéger la faune. Mais de l’autre côté, en nous montrant des animaux qui vivent en toute sérénité et en liberté dans des décors splendides, en cachant le fait que ces images sont pour la plupart tournées dans les très rares endroits – souvent des réserves naturelles – où ces animaux arrivent encore à survivre, en oubliant de préciser que toute trace de la civilisation humaine a été soigneusement éradiquée de ces films, ne risque-t-on pas de donner l’illusion que tout va bien dans le (presque) meilleur des mondes ?

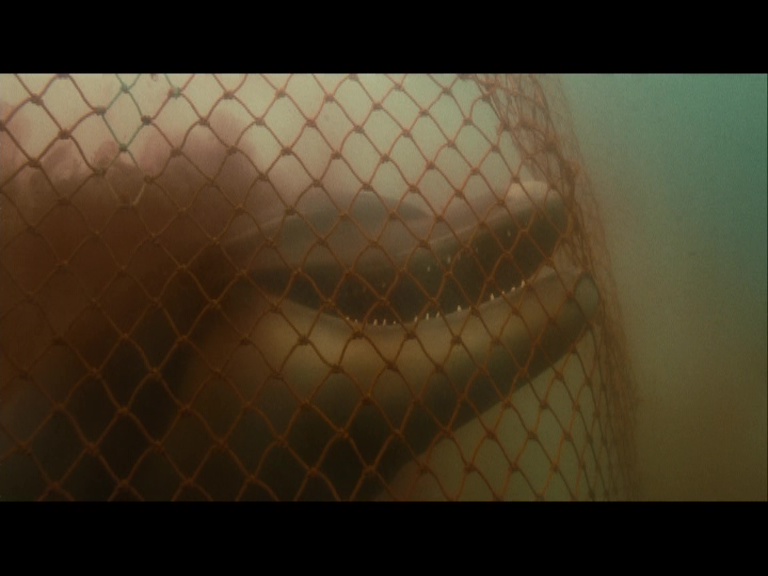

Conscients de cette discordance, et souvent choqués eux-mêmes par la dégradation des écosystèmes dont ils sont témoins dans l’exercice de leur métier, de plus en plus de cinéastes essaient de combiner belles images et cris d’alerte, comme l’avaient déjà fait Gérard Vienne et François dans Le Territoire des autres. Et l’un des premiers à s’engager résolument dans cette voie est Jacques Perrin avec son documentaire Océans (coréalisé avec Jacques Cluzaud) en 2009.

Océans est, sans le dire, la réponse de Perrin au Monde du silence de Cousteau. On y retrouve, parmi d’autres, la même scène des dauphins fonçant sous et sur l’eau, auxquels s’ajoutent ici d’autres habitants des mers qui constituent ensemble un ballet extraordinaire. L’océan devient un personnage à part entière dans un film qui nous éblouit d’un bout à l’autre. En lieu et place d’explications scientifiques, nous découvrons des images époustouflantes et des créatures fascinantes, mais Perrin nous place aussi face aux conséquences des activités humaines. Il montre des tortues et dauphins pris au piège des filets et le massacre des requins (en utilisant des maquettes). A la fin, le jeune fils de Jacques Perrin se retrouve face à face avec un mérou… ce même poisson que Cousteau avait mis en cage. « Les êtres humains doivent-ils se préparer à vivre dans un monde artificiel où des représentants de chaque espèce seraient conservés dans des aquariums géants ? », demande alors le commentaire. La conclusion de Perrin paraît résignée, presque comme un adieu à la nature.

Plus que quiconque sans doute, David Attenborough a vu, en soixante-dix ans, le monde changer de façon drastique et de plus en plus d’espèces animales disparaître. Dans ses séries les plus récentes, il essaie au moins de thématiser cette perte de la biodiversité. Produit pour Netflix, Our Planet (2019) est certes constitué de belles images, mais évoque aussi la destruction des écosystèmes. Tout au début du premier épisode, Attenborough rappelle ainsi que, sur les cinquante dernières années, les espèces sauvages ont diminué en moyenne de 60%, avant de mettre en pièces la promesse phare de tant de documentaires animaliers en déclarant solennellement que, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, les équilibres naturels sont menacés. Mais tout de suite après, il tempère ce message par un optimisme raisonné qui reprend presque mot pour mot la conclusion de Walt Disney dans The Vanishing Prairie soixante-cinq ans plus tôt : « The natural world is resilient. Great riches still remain. And with our help, the planet can recover. »

Cette proximité avec une production Disney n’est pas juste le fait du hasard. David Attenborough – qui est toujours en activité à 98 ans! – a commencé sa carrière à la BBC en 1954 et a toujours mis un point d’honneur à travailler en collaboration avec le monde scientifique. Son objectif revendiqué est éducatif mais, au fil du temps, il a lui aussi glissé vers le divertissement et le spectacle, humanisant les animaux et misant sur de stupéfiantes scènes d’action tournées en 4K et diffusés en Imax, avec des moyens de production dignes d’Hollywood. Régulièrement, des spectateurs s’indignent quand ils découvrent, au hasard d’une interview, que le son des films n’est pas enregistré sur place mais rajouté en post-production, ou que ce qu’ils prenaient pour une séquence unique est en fait un montage résultant de plans tournés séparément avec des individus différents. C’est oublier que les documentaires animaliers sont, comme tous les films, soumis à certains impératifs de production. Pour nous en mettre toujours davantage plein la vue, être plus assourdissants et plus palpitants, pour nous donner à voir ce qu’on n’a jamais vu, les cinéastes ont recours à tous les moyens qu’offre le cinéma. Gérard Vienne et François Bel parlaient de leurs films comme de « symphonies musicales et visuelles », Jacques Perrin définissait Océans comme une œuvre de fiction, les auteurs de Microcosmos considéraient les insectes comme des acteurs. Ce que nous montrent les documentaires animaliers- qu’ils se disent en premier lieu scientifiques ou divertissants – n’est pas « la » réalité mais une représentation du monde animal, faite en premier lieu pour nous émerveiller. Ou comme le dit Chris Watson (ingénieur du son chez Attenborough): « It’s not cheating, it’s filmmaking. »

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!