- Kino

How much is enough?

Comment l’imaginaire hollywoodien contribue à diffuser l’idéologie du « toujours plus »

L’industrie du cinéma américain fonctionne selon le système du « toujours plus », avec ses superproductions de plus en plus spectaculaires, ses budgets de plus en plus colossaux, ses records sans cesse pulvérisés et sa fétichisation du box-office. Mais alors qu’aux Etats-Unis, la richesse constitue, avec la célébrité et l’amour romantique, le socle du bonheur que sont en droit de rechercher tous les hommes (et toutes les femmes) selon la Déclaration d’indépendance rédigée par les pères fondateurs, l’amour démesuré de l’argent – garder son argent pour soi, en faire étalage, se l’approprier par des moyens illicites ou en vouloir toujours plus au détriment de la société – est toujours considéré comme un péché capital dans les films. Le crime d’argent y est presque toujours sévèrement puni par la loi ou, à défaut, par le destin.

Cinquante nuances de jaune

L’un des premiers à mettre en scène l’amour morbide pour l’argent est Erich von Stroheim. Son film Greed (1924) débute dans une mine d’or en Californie. La ruée vers l’or – également thématisée à la même époque par Charles Chaplin dans The Gold Rush (1925) – contribua à la conquête de nouveaux territoires dans l’Ouest et à l’éviction des Amérindiens de leurs terres ancestrales. En 1908, quand le récit commence, elle n’est cependant plus synonyme d’aventuriers filtrant l’eau des rivières pour en extirper quelques pépites d’or. Même si Stroheim ne le dit pas, la mine dans laquelle trime le jeune McTeague (Gibson Gowland) appartient sans doute à une société anonyme. Le début du XXe siècle correspond à l’essor économique de la Californie… et de celui de Hollywood. Les mineurs dépeints par Stroheim sont des travailleurs pauvres, exploités et décrits comme dégénérés. McTeague est un gentil colosse, qui a néanmoins quelque mal à contrôler sa force et ses accès de colère. Il croit échapper à son destin en s’installant (illégalement) comme dentiste à San Francisco. « McTeague felt his life was a success, that he could hope for nothing better », indique un panneau. Mais il lui manque une femme et son dévolu se jette sur Trina, la fiancée de son meilleur copain Marcus. Sympa, celui-ci lui cède la place.

Quand Trina (Zasu Pitts) gagne 5 000 dollars à une loterie, cette bonne fortune inattendue attise toutefois la convoitise de Marcus. Et au lieu de profiter de cet argent pour vivre confortablement, même après l’éviction de McTeague de son cabinet sur dénonciation de Marcus, Trina veille jalousement sur son magot. Elle préfère végéter dans la misère la plus abjecte, manger de la viande avariée et subir la violence conjugale de son mari de plus en plus frustré plutôt que de dépenser ne serait qu’une pièce de son trésor.

Stroheim (à la suite de Frank Norris, auteur du roman naturaliste McTeague, publié en 1899) relie cette obsession de l’argent au rapport traumatisé de Trina à la sexualité. Elle est plusieurs fois embrassée de force par McTague. La nuit de ses noces, elle éprouve une peur panique à l’idée de rester seule avec lui. Après le mariage, elle reporte tout son amour sur son argent. Dans une scène hallucinante, elle se vautre nue sur les pièces d’or dont elle a recouvert son lit ! Martin Scorsese s’en souviendra lorsqu’il fait faire l’amour à Leonardo DiCaprio sur un lit couvert de billets de banque dans The Wolf of Wall Street.

Mais l’amour de l’argent est une addiction mortifère, comme le rappelle Stroheim à plusieurs reprises dans un plan montrant des bras émaciés en train de rafler des pièces d’or. Le jaune est la seule couleur apparaissant dans le film1. Retombé dans la misère, McTeague voit ses bas instincts se réveiller. Après avoir tué Trina et volé son or, il s’enfuit dans la vallée de la Mort, poursuivi par Marcus qui espère toujours récupérer le magot qui lui revient de droit, pense-t-il. A bout de force, assoiffés, terrassés par un soleil qui ressemble à l’œil de la Providence, ils se battent à mort au milieu du désert. McTeague parvient à tuer Marcus, mais se rend compte que celui-ci lui a passé des menottes. Enchaîné au cadavre de son ami, McTeague reste assis près de son trésor et attend la mort.

Cette fin, l’une des plus saisissantes de l’histoire du cinéma, est citée par John Huston dans The Treasure of the Sierra Madre (1948), dans lequel Humphrey Bogart incarne Dobbs, un homme au bout du rouleau, obligé de mendier pour survivre dans la ville mexicaine de Tampico en 1925. Après avoir été abusé par un homme d’affaires, qui l’a fait travailler sans le payer, et avoir remporté lui aussi une (petite) somme à la loterie, Dobbs et son compère Curtin s’allient avec le vieux prospecteur Howard pour chercher de l’or dans la montagne. Howard commence par leur donner un cours d’économie. « An ounce of gold, mister, is worth what it is because of the human labor that went into the finding and the getting of it. » Il les met aussi en garde : « Gold is a devilish sort of thing. » Une fois qu’on trouve de l’or, on en veut toujours plus. Dobbs réfute cette logique et jure qu’il se contentera d’une somme fixée au départ.

Bien entendu, cette parole ne sera pas tenue. Une fois qu’ils ont trouvé de l’or, Dobbs sera celui qui en voudra toujours plus. Il sombrera dans la paranoïa, convaincra Curtin et Howard de tuer un intrus qui veut prospecter avec eux, volera l’or de Howard et essaiera d’abattre Curtin (qui lui avait auparavant sauvé la vie). En voulant rejoindre la ville avec l’or dérobé à ses partenaires, Dobbs est tué par des bandits. Ceux-ci s’emparent de ses mulets, mais abandonnent les sacoches remplies de ce qu’ils prennent pour du sable. Quand Curtin et Howard arrivent sur place, le vent a dispersé l’or. Conscients de l’ironie de la situation, les deux hommes éclatent de rire.

Cette fin quasi métaphysique dans le désert mexicain, qui voit les rêves des hommes se transformer en poussière, n’est toutefois pas aussi nihiliste qu’elle en a l’air. Howard et Curtin n’ont pas tout perdu. Le premier, qui a sauvé la vie à un enfant indien, a été adopté par la tribu et part vivre avec elle. Le deuxième s’en va informer une jeune femme du décès de son mari dans les montagnes et on peut imaginer qu’il l’épousera. L’or n’est donc pas une malédiction en soi. Mais comme celui de McTeague, lesté de son hérédité et de son milieu social, le destin de Dobbs était écrit dès le début. Alors que Howard rêvait d’une belle retraite et Curtin d’une petite ferme (vœux exaucés à la fin), la faute de Dobbs a été d’aimer l’or pour l’or. Howard l’avait pourtant prévenu là encore : « In itself, gold ain’t good for anything much except to make jewelry and gold teeth. »

L’or n’est donc pas une malédiction en soi.

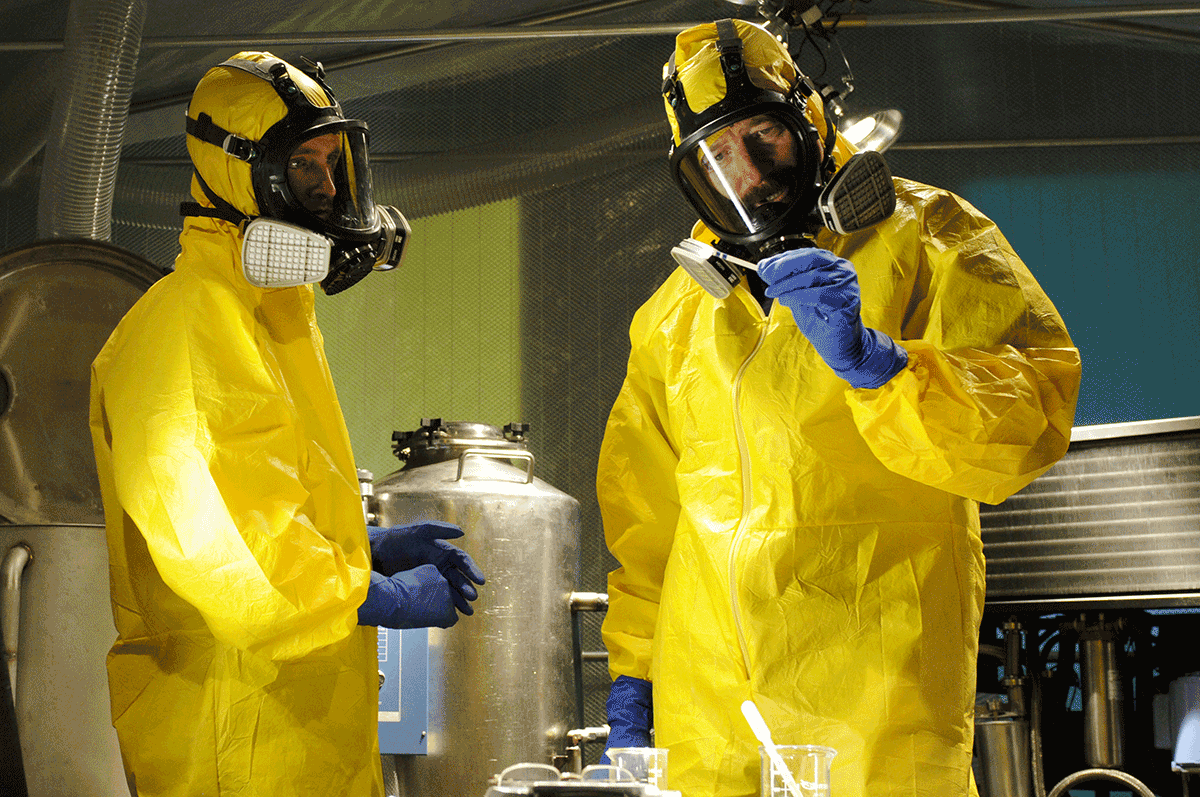

La série Breaking Bad (Vince Gilligan, 2008-2013) se déroule elle aussi à une frontière et dans un désert, à Albuquerque au Nouveau-Mexique. Ce désert symbolise le dernier endroit sans foi ni loi, mais aussi le vide intérieur de personnages qui s’accrochent à des illusions, ici d’autant plus désespérément que le protagoniste Walter White (Bryan Cranston) se sait atteint d’un cancer incurable. A la poussière d’or de la Sierra Madre, le chimiste White a substitué une autre poudre, la méthamphétamine, qu’il est le seul à fabriquer dans sa version la plus pure, pour le plus grand bonheur des dealers.

A l’origine, White, un enseignant timide, rongé par un sentiment d’infériorité et obligé de travailler dans une station de lavage pour arrondir ses fins de mois, devient trafiquant de drogue pour couvrir ses soins médicaux et mettre sa famille financièrement à l’abri après sa mort2 ! Le showrunner Vince Gilligan cite The Treasure of the Sierra Madre à de multiples reprises et joue, comme Stroheim, avec les nuances de jaune.

La série pose très littéralement la question : que faire de tout cet argent ?

Comme Dobbs, Walt s’était fixé un objectif chiffré très précis : 737 000 dollars. Mais au fur et à mesure que sa réputation grandit, il se transforme en « Heisenberg », un caïd ultraviolent, prêt à tout pour maintenir son « empire », laissant de nombreux cadavres (dont celui d’un enfant) sur son chemin et perdant au final sa famille qu’il prétendait sauver. Son moteur est la rancœur, la soif de pouvoir, le sentiment de toute-puissance (« I am not in danger.

I am the danger. ») et… le plaisir, comme il l’avouera dans la dernière saison : « I did it for me. I liked it.

I was good at it. And, I was… I was alive! » Vers la fin de la série, il dispose de 80 millions de dollars qu’il enterre dans le désert. « How much is enough? », demande sa femme.

Contrairement au film de Stroheim, qui n’évoque que de façon très évasive la société capitaliste dans laquelle évoluent ses personnages, et celui de John Huston, qui l’évacue presque entièrement en situant son récit dans un Mexique encore « sauvage », la série de Vince Gilligan constitue un commentaire explicite sur le système néolibéral américain. Les défaillances de la protection sociale, les difficultés de la classe moyenne à joindre les deux bouts, le contrôle de la marchandise de la production à la diffusion, la croissance perpétuelle, la compétition sauvage, la surconsommation, les multinationales, la corruption et même le fast food font partie des sujets explorés par la série, qui met à nu les rouages du capitalisme tout en faisant voler en éclats le mythe de la famille américaine.

La série pose aussi très littéralement la question : que faire de tout cet argent ? Faute de pouvoir justifier sa provenance, Walt White ne peut pas le dépenser. Pour en blanchir au moins une partie, il achète… une station de lavage de voitures. Souvent immatérialisé dans la vie réelle, l’argent cash du trafic de drogues envahit tout. Il doit être stocké, transporté, pesé, caché dans des sous-sols, des hangars, des containers ou la chambre des enfants. Un sac plein d’argent manque d’écraser Jesse, le complice de Walt.

« It’s all fugazi… »

Les piles d’argent envahissent aussi l’écran au moment de la chute de Scarface dans la version de Palma (Scarface, Brian de Palma, 1983). C’est après une nuit passée à compter ses billets que le gangster interprété par Al Pacino est embarqué par les agents du fisc américain. Depuis le premier Scarface (Howard Hawks, 1932), réalisé durant la grande dépression, jusqu’à The Sopranos (David Chase, 1999-2007), en passant par The Godfather (Francis Ford Coppola, 1972) et tous les films consacrés à la mafia par Martin Scorsese, le crime organisé est utilisé comme métaphore de la société capitaliste. Qu’il soit un immigré italien (chez Hawks) ou un « réfugié » cubain (chez de Palma), le personnage de Scarface est à chaque fois un petit malfrat qui rêve de conquérir le monde, mais mourra parce qu’il a eu les yeux plus grands que le ventre. Pour ces nouveaux venus, le rêve américain, qui promet la prospérité à partir de rien, est un dû et ils sont prêts à marcher sur beaucoup de cadavres pour avoir « more music, more girls, much more everything ». L’essentiel est de faire mieux que tous ses concurrents et, si possible, de les éliminer pour de bon. L’envie est un moteur puissant dans ces films dans lesquels la richesse ne vaut que si on l’étale.

Comme dans Greed et plus tard Breaking Bad, c’est à nouveau la couleur jaune qui symbolise la cupidité. Celle de Tony Montana est expliquée d’une part par un manque d’éthique – sa mère le renie parce qu’il est un hors-la-loi qui fait honte aux honnêtes Cubains – et d’autre part par un manque de savoir-vivre. « The guys who last in this business are guys who fly straight, real low key, real quiet… – The guys who want it all, the chicks and the champagne and the flash, they don’t last », l’avait pourtant prévenu son mentor. Tony Montana le tue, s’approprie sa femme, accumule villas et piscines, et installe un tigre vivant dans son parc. Mais une fois arrivé au sommet du monde, que reste-il à faire ? Le remake de De Palma diffère du film de Hawks en ce que Tony Camonte (son nom chez Hawks) n’a pas le temps de se lasser de ce qu’il a acquis. Le personnage interprété par Pacino se retrouve en revanche repu, abruti par l’alcool et la drogue, méprisé par sa femme qui finit par le quitter. Dans un restaurant huppé, il insulte les clients dont il n’aura jamais la culture ni la distinction, tout comme il n’aura jamais droit au respect de sa mère. On lui avait pourtant promis que l’argent achetait tout. « You know what capitalism is? Getting fucked! », s’exclame-t-il alors. Il reste seul devant une montagne de poudre qui lui colle au nez, avant d’être abattu dans une séquence devenue culte. Elle est pour le moins ambiguë, car elle n’altère en rien la fascination qui se dégage d’un personnage dont l’aura est plus celle d’un rebelle que d’un hors-la-loi.

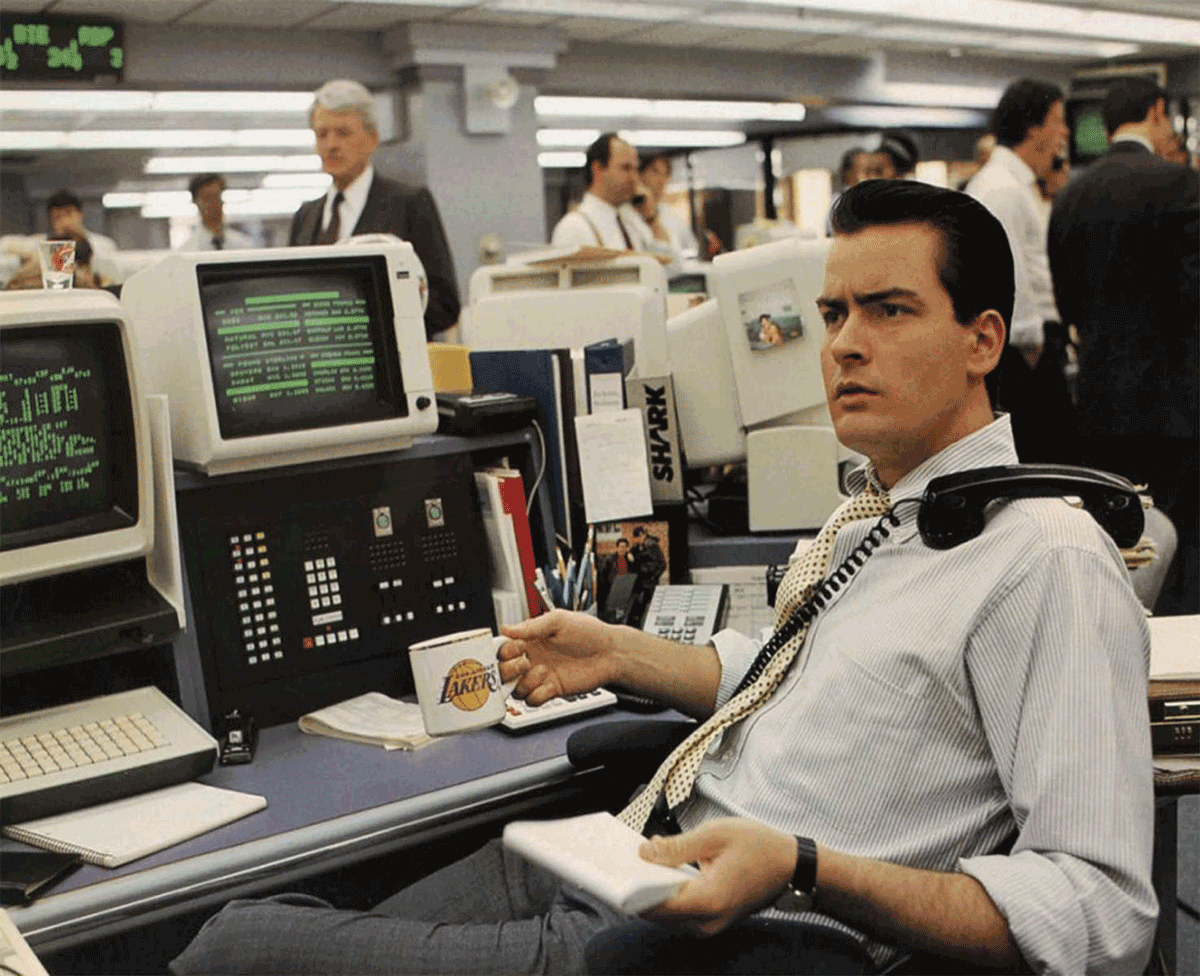

Si Scarface et Breaking Bad utilisent la métaphore du crime organisé pour parler des excès du capitalisme, Oliver Stone (dont le père était courtier) s’y attaque directement en plongeant au cœur du système économique américain dans Wall Street (1987). Carl (Martin Sheen), le père de Bud Fox (Charlie Sheen), est un mécanicien aéronautique et syndicaliste pur et dur, fier de son travail. Il ne lui viendrait pas à l’esprit de juger quelqu’un par son portefeuille. « Money is only something you need in case you don’t die tomorrow. » Pour Bud, en revanche, l’argent et la faculté de le multiplier comme par magie constituent une sorte de graal, dont le grand prêtre est un certain Gordon Gekko (Michael Douglas), investisseur admiré et craint à Wall Street. Bud va devenir son disciple, mettre un pied, puis deux dans l’illégalité et enfin vendre Carl et ses collègues à Gekko.

Gekko n’achète que pour revendre, en s’en mettant plein les poches au passage et n’a cure des chômeurs qu’il fabrique par la même occasion. Pour lui, la Bourse est un jeu et gagner est sa drogue, « better than sex ». La dose doit être plus forte à chaque fois, les gains accumulés toujours plus vertigineux. La question de Bud « How many yachts can you waterski behind? How much is enough? » n’a dès lors pas de sens, puisque ce ne sont pas les signes extérieurs de richesse qui intéressent Gekko, mais l’ivresse du toujours plus, associée au sentiment de toute-puissance et de supériorité. « It’s not a question of enough. […] We pull the rabbit out of the hat while everybody else sits around their whole life wondering how we did it… »

Pour Gekko, la Bourse est un jeu et gagner est sa drogue, « better than sex ».

Dans un célèbre monologue, Gekko fait l’apologie de la cupidité : « Greed is good. » Mais ce discours souvent cité est finalement aussi vain que le personnage : « Greed in all its forms, greed for life, money, love, knowledge, has marked the upward surge of mankind. » Gekko confond la cupidité avec l’appétit d’apprendre, de vivre, d’aimer… qui, contrairement à la rapacité, ne s’exercent pas au détriment des autres et de la société. Mais il est applaudi à tout rompre par une salle pleine d’actionnaires trop aveuglés par l’appât du gain pour se rendre compte qu’il vient de les duper. Ce tour de passe-passe n’a d’ailleurs pas trompé que le public fictif. Gekko est, paraît-il, cité comme source d’inspiration dans les milieux financiers. Ont-ils compris que, malgré le charme méphistophélique de Michael Douglas, il est le méchant dans cette histoire ? Le réalisateur Oliver Stone, s’il a peut-être trop bien réussi son bad guy, ne laisse en tout cas aucun doute quant à la morale de l’histoire. Entre le père vertueux qui fabrique quelque chose de ses mains et le substitut paternel qui démolit ce que d’autres ont construit, Bud prendra in extremis le parti de Carl.

Le début de The Wolf of Wall Street (Martin Scorsese, 2013) reprend, presque plan pour plan, celui du film d’Oliver Stone. De fait, l’histoire, adaptée du récit autobiographique de Jordan Belfort (condamné pour détournement de fonds et blanchiment d’argent) commence en 19873, l’année où Wall Street sort au cinéma. Le film de Scorsese en est la suite sur le ton de la grosse farce, et il est lui-même constamment dans la surenchère, par sa durée (trois heures), l’hyperactivité constante de ses personnages et la répétition obsessive des mêmes scènes, mêlant l’excitation des salles des marchés et l’exaltation suscitée par l’inhalation de montagnes de cocaïne et autres substances hallucinogènes. Scorsese montre comment le rêve américain qui promet à chacun∙e la prospérité – à condition de travailler pour y arriver ! – s’est transformé en cauchemar quand l’argent est devenu « facile » et pouvait être multiplié à partir de rien. Se souvenant à la fois de la poussière de Dobbs et des tours de magie de Gekko, le courtier Mark Hanna (Matthew McConaughey), premier mentor de Jordan (Leonardo DiCaprio), lui dévoile le secret de Wall Street : « It’s all fugazi [fake]. […] It’s fairy dust. It doesn’t exist. […] It’s not on the elemental chart. It’s not fucking real. »

Jordan détrousse les pauvres pour s’enrichir personnellement. C’est un enfant gâté, viscéralement cynique, profondément et ridiculement immature. Comme Scarface, il dépense à tour de bras : villas, voitures, yachts, prostituées, drogues, jets privés et l’inévitable épouse faire-valoir. Et comme Walt White/Heisenberg, il se soûle du sentiment de toute-puissance et de la conviction d’être le maître du monde, qui vient avec l’étalage du fric. « We make the rules, Buddy, the news, war, peace, famine, upheaval », claironnait Gekko. Dans le film de Scorsese, les scènes dans lesquelles Jordan galvanise ses troupes dans la salle des marchés rappellent insidieusement les foules nazies emportées par le délire d’un petit chef, malaise encore renforcé par la violence des paroles et des gestes, la crasse misogynie, les rites et cris bestiaux, le suivisme atterrant des courtiers et, pour couronner le tout, une séance de lancer de nains ! On ne saurait mieux mettre en images la déshumanisation induite par le néolibéralisme.

Contrairement à Bud Fox, Jordan, mis au pied du mur par le FBI, ne trahira pas son ami (l’autre n’aura pas la même délicatesse). Et contrairement à Oliver Stone, Martin Scorsese ne prétendra pas que le crime est toujours puni. Si Jordan, comme Bud Fox, passe quelques mois en prison, il y constate que là aussi, l’argent achète à peu près tout. Et une fois sorti, il fera carrière en tant que conférencier, vantant l’excellence de ses méthodes devant des adeptes avides de se hisser à leur tour au sommet du monde. Dernier rempart contre la dérégulation et le triomphe de l’égocentrisme irresponsable, l’agent du FBI, qui ne s’est pas laissé soudoyer par Jordan, rentre chez lui en métro4.

1 Stroheim a utilisé un procédé de colorisation au pochoir.

2 Breaking Bad explore également les codes de la masculinité, un élément prépondérant du capitalisme et du néolibéralisme.

3 1987 est aussi l’année d’un krach, resté fameux sous le terme de « lundi noir », et qui sera paradoxalement à l’origine de la carrière de Jordan.

4 The Wolf of Wall Street aurait été financé par un fonds d’investissement malaisien, nourri par de l’argent public détourné : https://tinyurl.com/bdzykft5 et https://tinyurl.com/5n6bby7s (dernière consultation : 11 avril 2023).

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!