Aktivistische Gruppen wie Finkapé, Lëtz Rise Up, Richtung 22 und spätestens das Nationalmuseum brachten mit Aktionen und Publikationen bzw. einer großen Ausstellung in den letzten zwei, drei Jahren das Thema Kolonialismus auch in Luxemburg ins öffentliche Bewusstsein. Entwicklungspolitische Vereinigungen wie die Action Formation de Cadres (AFC), heute Action Solidarité Tiers Monde (ASTM), oder die Zeitschrift forum – von Schmitz immer wieder zitiert! –, aber auch Historiker wie Jean-Paul Lehners oder Regis Moes haben schon viel länger, allerdings ohne großen Widerhall, auf die Verstrickungen Luxemburgs in die koloniale Ausbeutung aufmerksam gemacht. Solche Initiativen wurden zum Teil deswegen sogar von führenden Presseorganen und Wirtschaftskreisen angefeindet oder totgeschwiegen und der Nestbeschmutzung bezichtigt.

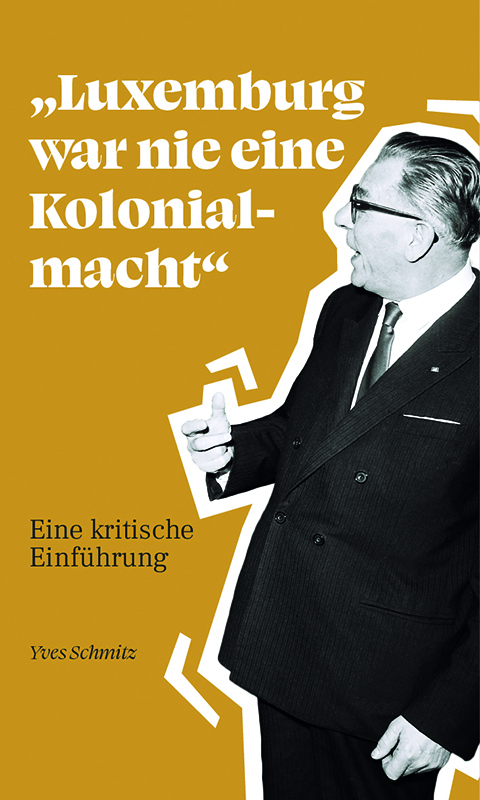

Nun hat Yves Schmitz auf Initiative von Richtung 22 eine Synthese und Bilanz der bisherigen Forschung vorgelegt, die das Titelzitat des ehemaligen Außenministers Eugène Schaus (DP) widerlegt: Luxemburg war sehr wohl am Kolonialismus beteiligt, auch wenn es keine eigenen Kolonien besaß. Dasselbe gilt u. a. für die Schweiz. Diese Beteiligung erfolgte auf sehr unterschiedlichen Ebenen: Die Auswanderung in eine „neue Welt“, gefolgt von einer selten gewaltlosen Niederlassung; die Beschäftigung im Dienst von Handelsgesellschaften, die Rohstoffe in den Kolonien förderten und vermarkteten oder Infrastrukturen (Eisenbahn) bauten und dabei auf Sklavenarbeit zurückgriffen; der Dienst in Kolonialarmeen europäischer Mächte; die katholische Missionierung in Zusammenarbeit mit der kolonialen Verwaltung, insbesondere der Aufbau von Schulstrukturen zur Sozialdisziplinierung der einheimischen Eliten; die wissenschaftliche Erkundung im Geiste intellektueller Überlegenheit; die Mitwirkung an der kolonialen Verwaltung, insbesondere in Belgisch-Kongo.

Eine kritische Einführung

Yves Schmitz, Mersch, capybarabooks, 2024, 183 S., 20 €

ISBN 978-99959-43-59-2

Diesen Tätigkeiten in den Kolonien selbst stellt Schmitz die Rückwirkungen des Kolonialismus „in der Heimat“ zur Seite: Propaganda und Geldsammlungen zugunsten der Missionstätigkeit; Verbreitung kolonialer und rassistischer Fantasien in der Presse, in Liedern und Theaterstücken oder auch auf der Schobermesse; Profitmaximierung Luxemburger Gesellschaften durch Erwerb kolonialer Güter und Beschäftigung von Sklaven; Beteiligung an Kolonialausstellungen; Einstellung von Einwanderern und Fahnenflüchtigen aus portugiesischen Kolonien; Straßenbenennung nach Luxemburgern, die im Kolonialunwesen aktiv waren. Institutioneller Natur war die Zusammenarbeit des Luxemburger Staats mit dem belgischen bei der Verwaltung von Belgisch-Kongo. Nicht zuletzt ist das Titelzitat des luxemburgischen Außenministers von 1960 ein Beleg, wie die politische Elite ein Narrativ konstruierte, um ihre Hände in Unschuld zu waschen.

Im letzten Teil des Buches geht der Autor auch auf die Kritik am Kolonialismus ein. Hier sind dem Rezensenten am ehesten ein paar Wissenslücken aufgefallen: So erwähnt er weder die sehr kritischen Priester Johny Geisen und Fränz Graffé, die in Brasilien bzw. Chile inmitten der Ärmsten aktiv waren, noch das Anti-Apartheid-Dossier von forum, den Film von Guy Rewenig und Guy Stoos über die unsauberen Aktivitäten der ARBED in Brasilien oder die vielleicht zu rezente multimediale Dissertation von Dominique Santana. Er betitelt Luss Heyart als Missionar, der er als in Luxemburg aktiver Laie nicht war. Dem Beispiel von Gérard Cravatte, der an Wahlmanipulationen und Mordanschlägen auf Patrice Lumumba im Kongo beteiligt war, hätte er jenes von Abbé Edouard Kinnen zur Seite stellen können, der in Chile zu den Ideologen des Pinochet-Regimes gezählt werden kann und als maßgebliche Quelle für die Rechtfertigung des Militärputsches gegen Allende im Luxemburger Wort gilt1, ein Putsch, der damals nur im Licht des Kalten Kriegs interpretiert und nicht in den Kontext des Befreiungskampfs gegen den US-Imperialismus gesehen wurde.

Einleitend liefert Yves Schmitz Überlegungen zu den Konzepten der historischen Kolonialismusforschung, die sich nicht direkt auf Luxemburg beziehen. Weniger gelungen scheint mir sein Versuch, die Verflechtungen Luxemburgs mit dem europäischen Kolonialismus mit der nationalen Identitätssuche in Verbindung zu bringen. Nichtsdestotrotz ist das ausgezeichnet dokumentierte, leicht lesbare Büchlein von Yves Schmitz, das schon nach zwei Monaten eine Zweitauflage erhielt, eine gelungene Synthese der Luxemburger Kolonialgeschichte, die natürlich zusätzliche Forschungen erfordert. Vielleicht erscheint ja demnächst der zur Ausstellung im Nationalmuseum angekündigte Begleitband mit neuen Erkenntnissen.

1 Siehe: Luxemburger Wort – Elemente einer Analyse, hrg. v. der gesellschaftspolitischen Arbeitsgruppe in der „Jugendpor Lëtzebuerg“, Luxemburg, 1974, S. 57-102.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!