- Kino

Which Side Are You On?

Récits alternatifs dans le « film de grève »

Au sein du cinéma militant, le « film de grève » forme un sous-genre à part. Le présent article passe en revue les thématiques et le schéma narratif qui lui sont propres. Pour des raisons de manque de place, je ne peux m’intéresser qu’aux films traitant de grèves ouvrières et non de façon plus globale de grèves générales ou de syndicats.

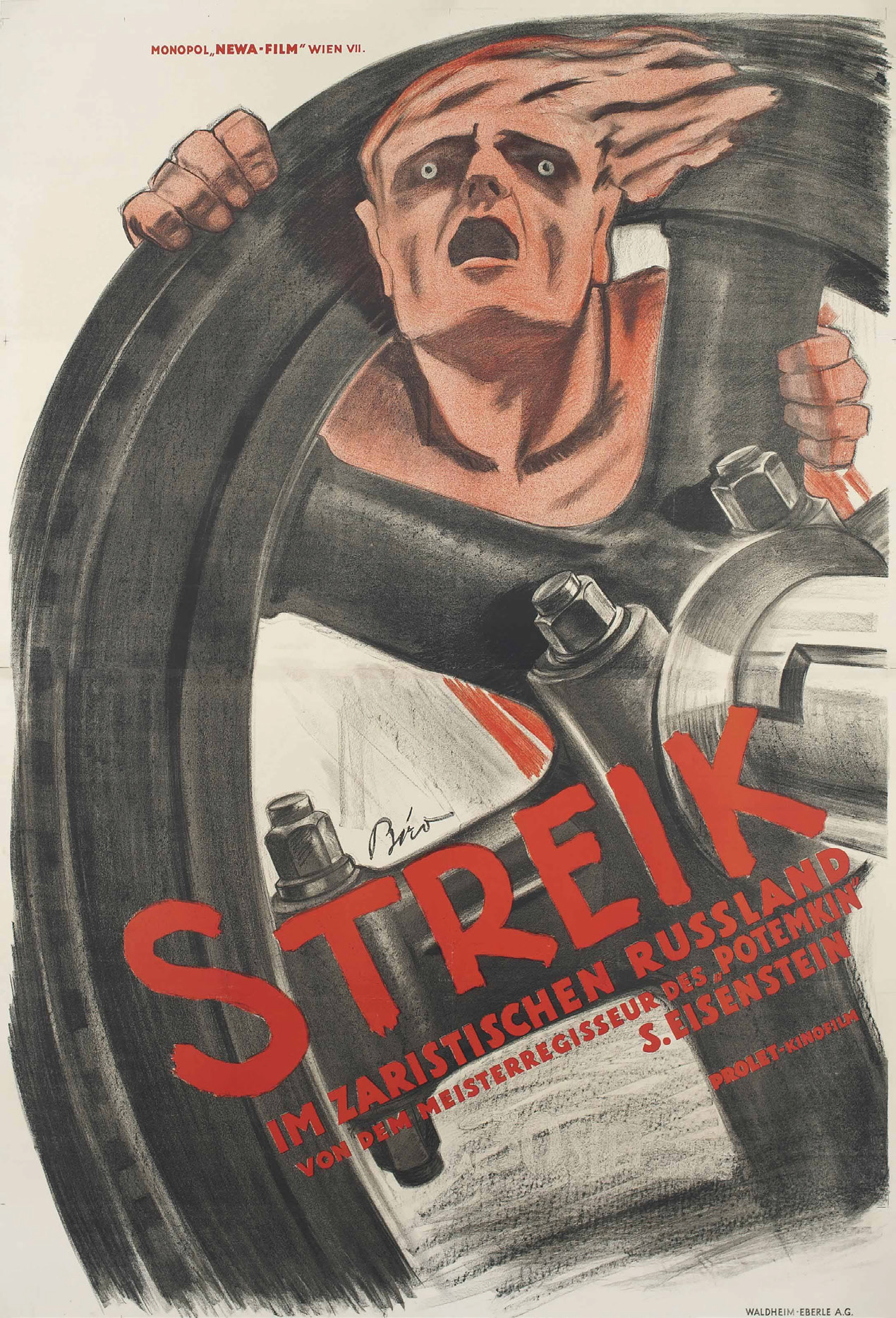

Quand le grand réalisateur soviétique Sergueï Eisenstein tourne son premier long métrage au début des années 1920, il choisit comme sujet la grève à l’usine. La Grève (1925) est un film avant-gardiste dans tous les sens du terme : il révolutionne la grammaire cinématographique et pose les fondements du cinéma militant, tout en inaugurant ce que les Allemands appellent Streikfilm. Curieusement, il n’existe pas de terme équivalent en français, alors qu’il s’agit bien d’un (sous-)genre à part entière, avec des thématiques, des personnages et un schéma narratif propres.

Au récit dominant, propagé par l’autorité politique, les médias et la majorité de la société, le cinéma militant oppose un récit alternatif, ou contre-récit, qui adopte le point de vue des marginalisés1. Dans le cas des films traitant de grèves ouvrières, c’est le point de vue des travailleurs : ouvriers et ouvrières, mais également travailleurs immigrés et autres laissés-pour-compte dans le monde du travail. Le « film de grève » veut encourager son public à remettre en question l’ordre établi et, pour cela, il met en scène la lutte des classes en insistant sur l’importance de la solidarité et la nécessité de l’organisation. A la question « Which Side Are You On? » posée dans le titre du présent article, il répond clairement : du côté des travailleurs et travailleuses.

Until this battle’s won2

Dès les premières images de La Grève qui joue à l’époque tsariste, Eisenstein oppose le capitaliste (un monsieur corpulent avec un chapeau haut-de-forme), filmé en gros plan, aux ouvriers, littéralement écrasés et invisibilisés par les énormes machines à l’intérieur de l’usine. Comme de très nombreux films militants par la suite, La Grève est interprété par des acteurs non professionnels. Comme cela est typique pour le cinéma soviétique, il n’y a ni narration cohérente ni personnage principal. C’est la masse des ouvriers qui est au centre du récit.

Et comme souvent au début d’une grève, c’est la proverbiale goutte qui fait déborder le vase.

Et comme souvent au début d’une grève, c’est la proverbiale goutte qui fait déborder le vase. Découvrant le cadavre pendu d’un de leurs camarades, injustement accusé d’avoir volé des outils dans l’usine, les ouvriers décident spontanément d’arrêter les machines et d’occuper l’espace dans lequel ils étaient auparavant invisibles. Eisenstein introduit deux images symboliques indissociables de tous les films de grève qui suivront : la sirène qui signale le début de la grève et l’arrêt des machines, ainsi que la grille, omniprésente sous différentes formes dans La Grève. Une fois l’usine arrêtée, les patrons (représentés de façon très stéréotypée par Eisenstein) se réunissent pour s’offusquer des demandes, jugées exorbitantes, des ouvriers. Leur discours sera repris, avec d’autres mots mais avec la même teneur et le même paternalisme, tout au long du XXe siècle.

Le point d’orgue de tout film de grève est toutefois la confrontation entre les ouvriers et les forces de l’ordre, particulièrement spectaculaire et brutale (et magnifiquement mise en scène) chez Eisenstein. Un soldat va jusqu’à jeter une petite fille d’un pont et on la voit s’écraser sur le sol, moment d’horreur qui précède le massacre des ouvriers et ouvrières monté en parallèle avec les images d’un bœuf tué à l’abattoir. « To shock the audience into action », deviendra le mot d’ordre du film militant.

Même si les films soviétiques ne sortaient pas partout en salle, ils étaient beaucoup vus dans les cercles militants. On peut donc présumer que les décideurs de l’International Workers’ Aid, association communiste créée pour soutenir le monde ouvrier lors de grèves et de catastrophes, connaissaient le film d’Eisenstein quand ils entreprirent, un an plus tard, de filmer, sous le titre The Passaic Textile Strike, une grève qui venait d’éclater dans l’industrie textile du New Jersey.

A en croire les résumés mis en ligne par l’American Film Institute3, les grèves étaient très présentes, sous une forme ou une autre, dans le cinéma américain au début du XXe siècle, à un moment où le pays était secoué par une vague de mouvements ouvriers. Les rentiers et les capitalistes sans cœur y étaient souvent vilipendés, alors que les grévistes étaient généralement réduits à une foule facilement manipulable par de méchants anarchistes, de sanguinaires bolchévistes… ou des amoureux éconduits désireux de se venger de la fille du patron. C’est donc aussi pour opposer à ce portrait peu avantageux une image plus empathique qu’a été réalisé The Passaic Textile Strike en 1926. Le documentaire devait, de surcroît, mettre en évidence le rôle majeur joué par le parti communiste dans cette grève, l’une des premières aux Etats-Unis dans laquelle les syndicats communistes ont été prépondérants. Le mot « communiste » n’est toutefois jamais employé dans les intertitres.

La première partie du documentaire reconstitue l’arrivée d’une famille polonaise aux Etats-Unis et les conditions de travail dans l’industrie textile. Le scénario est davantage inspiré des mélodrames hollywoodiens que de l’avant-garde soviétique, mais les ouvriers et ouvrières y interprètent leur propre rôle, s’appropriant ainsi littéralement leur histoire.

Réalisé par un certain Samuel Russak, The Passaic Textile Strike n’est en rien comparable à la puissance visuelle du film d’Eisenstein, mais il compense ses défauts formels par la présence des travailleurs et travailleuses. Tout comme La Grève, il met en place un certain nombre d’éléments qui définiront le genre par la suite. Tel Albert Weisbord, le syndicaliste communiste envoyé à Passaic pour diriger la grève, ce sont souvent des personnages venus de l’extérieur qui mènent les grèves. Sur le plan formel, Russak filme les visages aux traits marqués des ouvriers et ouvrières en gros plan, mais il met aussi en scène des portraits de groupe qui montrent les ouvriers fièrement assis devant leur usine, ou des plans d’ensemble, presque toujours tournés en plongée, pour insister sur la masse et la solidarité des grévistes, une iconographie qui sera également reprise de film en film.

Le réalisateur insiste aussi tout particulièrement sur la présence, dans une manifestation, d’une femme avec un landau. Dans La Grève, c’était déjà en voulant sauver son enfant qu’une mère déclenchait l’attaque de l’armée. Et dans pratiquement tous les films appartenant au genre, au moins une femme brandit un enfant devant les forces de l’ordre, une image que la peinture a utilisée à outrance avant le cinéma.

Les damnés de la terre

En 1933, le Belge Henri Storck et le Néerlandais Joris Ivens réalisent Misère au Borinage grâce à l’argent d’un mécène communiste et du Secours ouvrier international (version francophone de l’International Workers’ Aid qui avait financé The Passaic Textile Strike). Ivens connaissait personnellement Eisenstein et revenait juste d’un voyage en Union soviétique. Le documentaire Misère au Borinage relate les raisons et les conséquences d’une grève de mineurs près de Mons, en insistant tout particulièrement sur les conditions de vie dégradantes, les baraques insalubres, les enfants affamés et l’exploitation systématique du monde ouvrier par le patronat, l’Etat et l’Eglise. Les images font immanquablement penser aux célèbres photographies prises un peu plus tard par Walker Evans ou Dorothea Lange pour la Farm Security Administration. Leur esthétique remonte toutefois plus loin, entre autres aux photos réalisées par Jacob Riis à la fin des années 1890.

La fin des années 1960 amène un vent nouveau.

Autre film financé par un syndicat communiste, Salt of the Earth (1954) est une fiction qui détourne les codes du mélodrame hollywoodien et les décors du western pour évoquer une grève de mineurs ayant eu lieu quelques années plus tôt au Nouveau-Mexique. Réalisé par Herbert Biberman, membre du parti communiste américain et placé sur liste noire à l’époque du maccarthysme4, le film est un contre-récit à plusieurs points de vue. Non seulement il donne la parole aux mineurs, mais surtout aussi aux femmes des mineurs. Et la communauté dans laquelle se situe le film est celle des hispanophones devenus Américains lors de l’annexion de cette terre par les Etats-Unis, mais toujours considérés comme « immigrés ». Les hommes luttent pour un salaire égal à celui des Anglo-Saxons et leurs épouses organisent des piquets de grève, se battent physiquement contre les forces de l’ordre et sont jetées en prison. Le film fustige aussi bien le paternalisme des patrons blancs que le machisme des ouvriers, l’héroïne interprétée par Rosaura Revueltas (l’une des seules actrices professionnelles sur le tournage) allant jusqu’à traiter son mari d’« arriéré » lorsqu’il veut lui interdire de participer à un piquet de grève.

There are no neutrals there

En 1963, I compagni (Les Camarades), film franco-italien de Mario Monicelli, raconte l’histoire d’une grève dans l’industrie textile à Turin, à la fin du XIXe siècle. Marcello Mastroianni y est « le professeur », un syndicaliste intellectuel qui s’est réfugié dans la ville et devient un peu par hasard le meneur de la grève. Le film contient une longue scène de bataille entre les grévistes et les chômeurs appelés sur place pour briser le mouvement. Le professeur y fait l’amère expérience de l’échec de ses belles théories : les grévistes se battent contre de plus pauvres qu’eux, tandis que les patrons se frottent les mains.

La fin des années 1960 amène un vent nouveau. Lorsque les ouvriers de l’usine Renault à Flins décident d’entrer en grève en mai 1968 et d’occuper leur usine, le jeune cinéaste Jean-Pierre Thorn arrive sur place pour filmer cette grève. Il s’agit bien là encore d’un contre-récit, réalisé pour contrecarrer la version des faits par l’ORTF (la télévision publique française), qui restait soumise à la censure de l’Etat5, mais aussi celle des syndicats et du parti communiste français, accusés, tout au long du film, par le maoïste Thorn de trahison envers la cause ouvrière. Oser lutter, oser vaincre relève du cinéma direct : tourné avec les moyens du bord, caméra à l’épaule, en son direct, par Thorn et ses camarades qui donnent la parole aux ouvriers – les femmes étant complètement absentes dans ce documentaire ! Mais si le tournage se fait sur le vif, le montage image et son est en revanche extrêmement soigné. Thorn cite Marx, Lénine et bien sûr Mao à l’écrit et Eisenstein à l’image. Il mélange témoignages des travailleurs, intertitres inspirés des films muets soviétiques et son direct capté dans les manifestations, oppose les discours des syndicats et leur langue de bois aux discussions et aux revendications des grévistes. Enfin – dérogation aux règles du cinéma direct –, il adjoint un commentaire combatif aux images.

Dans presque tous les films traitant de grèves fictives ou réelles, il y a malheureusement un mort. Dans Oser lutter, oser vaincre, la représentation du défilé suivant le cortège funéraire de Gilles Tautin, lycéen maoïste noyé dans la Seine à Flins en tentant d’échapper aux gendarmes, met en évidence les poings levés des jeunes manifestants en hommage à leur camarade décédé. Cette image du poing levé, qui nous paraît aller de soi, a une histoire. Elle aurait été popularisée par le caricaturiste George Grosz dans un dessin sur la Révolution allemande de 1918-1919. Elle inspire ensuite le logo de l’organisation communiste Roter Frontkämpferbund, avant d’être utilisée également par les socialistes. Dans les années 1930, le poing levé répond au bras levé des partisans de Mussolini et Hitler, et se mue en symbole antifasciste6. Pour certains chercheurs, c’est le côté très photogénique des deux gestes qui aurait généralisé leur emploi !

(How the Other Half Lives) – Jacob Riis (1888–89)

En 1969, le Suédois Bo Widerberg reconstitue une grève de 1931 qui a abouti à la mort de cinq grévistes. Adalen 31 (Grand Prix du Festival de Cannes) baigne dans l’atmosphère chaude et sensuelle d’un été scandinave, au cours duquel le fils d’un gréviste s’éprend de la fille du patron de l’usine, qui tombera enceinte et sera forcée d’avorter. C’est l’élément mélodramatique que l’on retrouve souvent dans le film de grève, mais, comme on l’a déjà noté, le genre a également des points communs avec le western. Et notamment un récit qui avance inexorablement vers la confrontation entre les adversaires – à ceci près que, dans les grèves, les forces de l’ordre ont en général le monopole des armes. Widerberg met en scène ce moment à la manière d’un western italien, les manifestants avançant sans fléchir au son de L’Internationale, alors que l’armée tente de les arrêter et

– au terme d’une série de malentendus – tue plusieurs grévistes, dont le protagoniste.

Adalen 31 se termine néanmoins sur un ton modéré, le fils plaidant pour les bienfaits de l’éducation comme clé pour un monde plus juste. Tout le contraire du film coup-de-poing réalisé en 1971 par l’Italien Elio Petri. Dans La classe operaia va in paradiso (La classe ouvrière va au paradis), Lulù (Gian Maria Volontè) est un ouvrier stakhanoviste dans l’industrie automobile et une parfaite victime de la société de consommation (un sujet souvent thématisé dans les années 1960 et 1970), qui l’oblige à travailler à un rythme frénétique pour rembourser ses multiples dettes. Quand il perd un doigt dans un accident du travail, ses camarades, chauffés à blanc par des étudiants anarchistes qui les haranguent devant la grille de l’usine, se mettent spontanément en grève. Pour Lulù, c’est l’occasion d’une prise de conscience et d’une radicalisation qui lui feront perdre son emploi, sa famille et ceux qu’il croyait être ses amis. A la fin, devenu quasi fou, il se retrouve de nouveau à la chaîne à l’usine. L’ironie cinglante du film d’Elio Petri n’a pas plu à tout le monde, ce qui ne l’a pas empêché de remporter une Palme d’or à Cannes en 1972.

C’est la lutte finale

Au début des années 1970, Barbara Kopple passe plus d’un an dans une communauté de mineurs dans les Appalaches pour y documenter une grève et témoigner des conditions de travail et de vie des mineurs. Harlan County, U.S.A. (Oscar du Meilleur documentaire 1976) leur donne la parole dans des réunions, mais aussi dans les chansons qui émaillent le film. La musique folklorique est un élément prépondérant dans la culture des Appalaches et l’un des plus célèbres chants de lutte, repris jusqu’à aujourd’hui, est Which Side Are You On?. Il a été écrit par Florence Reece, fille et épouse de mineurs, durant les sanglantes luttes sociales des années 1930, restées très présentes dans la mémoire collective de la région. Dans le film de Kopple, Florence Reece revient l’interpréter lors d’une réunion et d’autres femmes de mineurs entonnent We Shall Not Be Moved, une chanson syndicaliste déjà entendue dans Salt of the Earth. Ces chants ouvriers témoignent de la lutte des travailleurs et constituent un élément à part entière de leur culture.

Lorsque John Sayles réalise en 1987 le film de fiction Matewan, il s’inspire de Harlan County, U.S.A. Tout comme Harlan, Matewan est situé dans les Appalaches. En 1920, au moins neuf personnes y ont perdu la vie lorsque les patrons ont voulu empêcher les mineurs de rejoindre un syndicat. Sayles thématise la présence – d’abord très mal accueillie – des Afro-Américains dans les syndicats ainsi que la difficile cohabitation entre les ouvriers anglo-saxons et les immigrés italiens, mais il propose surtout une réflexion sur la violence dans les conflits sociaux. Le protagoniste Joe (Chris Cooper) se proclame pacifiste et refuse de porter une arme. Quand les patrons font appel à une agence de détectives privés, spécialisés dans la répression des mouvements ouvriers, la situation dégénère, la fusillade éclate et Joe est tué.

La violence est aussi le sujet principal dans le film tourné en 2018 par Stéphane Brizé et dont le titre a le mérite d’être sans équivoque. Dans En Guerre, Stéphane Brizé revient à quelques fondamentaux : acteurs non professionnels jouant leur propre rôle (à l’exception de Vincent Lindon en leader syndicaliste), style documentaire, références communistes (une citation de Brecht ouvre le film). Il se focalise notamment sur la manière dont la télévision rend compte de la violence des grévistes, mais occulte celle qu’ils subissent. Nous découvrons les reportages télévisés et tout de suite avant ou après ce qu’elle ne montre pas et qui constitue pourtant un moment-clé dans les films du genre : les réunions entre les syndicats et les patrons de l’usine. L’inflexibilité de ces derniers, leur logique implacable, mais aussi l’arrogance et le dédain qu’ils opposent aux revendications des travailleurs qui se battent pour leur survie engendrent chez les grévistes de la frustration et de la révolte. Dans leur rage impuissante, ils finissent par s’en prendre au grand patron, renversant sa voiture et le ruant de coups de pied… des images dont les télévisions font bien sûr leur miel sans jamais rendre compte de la violence psychologique, plus insidieuse et non moins brutale, subie par les ouvriers. Du coup, le gouvernement se détourne, les patrons deviennent les victimes et les syndicats s’entredéchirent. Brizé entend ainsi faire un contre-récit au sens premier du terme, en montrant l’envers des images, le contre-champ de ce que nous donnent à voir les médias.

1 A la fin, le personnage interprété par Vincent Lindon est marginalisé, répudié par certains de ses anciens camarades et accusé de trahison. Il se plante devant le siège de la société, s’asperge d’essence et s’immole. La Grève d’Eisenstein avait commencé par le suicide d’un ouvrier, En Guerre se termine sur le suicide d’un autre. Le contexte économique, politique et social n’est plus le même, mais le constat reste tout aussi désespéré.

2 Pour des raisons de lisibilité, le présent article utilise le masculin générique comme incluant toutes les personnes.

3 Les sous-titres sont extraits de Which Side Are You On? (Florence Reece, 1931) et de L’Internationale (paroles : Eugène Pottier, musique : Pierre Degeyter, 1871/1888).

4 https://aficatalog.afi.com (dernière consultation : 19 février 2023).

5 Herbert Biberman faisait partie des « Hollywood Ten », voir https://www.forum.lu/article/les-sorcieres-de-hollywood (dernière consultation : 19 février 2023).

6 Pour protester contre cette censure, le personnel de l’ORTF se met à son tour en grève à partir du 17 mai 1968.

7 Plus tard, elle deviendra le signe de ralliement des mouvements noirs aux Etats-Unis.

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!