Sozialberichterstattung und Bürgerbeteiligung

Faktuell 44

Faktenbasierte Sozialpolitik setzt die Erhebung von möglichst präzisen und geografisch fein aufgeschlüsselten sozialen Indikatoren voraus, die es erlauben, allgemeine Probleme und soziale Brennpunkte zu identifizieren sowie Lösungsstrategien zu erarbeiten. Aus der Flut der Verwaltungsdaten müssen relevante Informationen herausgefiltert und gebündelt werden, damit sie als Sozialbericht zur Grundlage eines gesellschaftlich ausgehandelten Sozialplans zur Verfügung stehen. Der erste Sozialbericht des Großherzogtums wurde 2003 auf Initiative von André Hoffmann für die Stadt Esch-sur-Alzette erstellt; die Stadt Luxemburg folgte 2007. Nach einer längeren Pause knüpfen beide Städte wieder mit einem jeweils beim Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER) in Auftrag gegebenen Sozialbericht an diese Tradition an.

Anders als in der Hauptstadt wird in Esch die Sozialberichterstattung durch regelmäßige Bürgerbeteiligungsforen, die sogenannten Assises sociales, begleitet. Letztes Jahr wurde der Escher Bericht in diesem Rahmen vorgestellt1 und dieses Jahr schwerpunktmäßig mit Akteuren des sozialen Sektors und Bildungsbereichs weiter diskutiert. Der im Frühjahr fertiggestellte hauptstädtische Bericht2 fristete zunächst ein unbeachtetes Dasein innerhalb der Verwaltung und der zuständigen Kommission, bis déi Lénk darauf aufmerksam machte3, worauf der Schöffenrat ihn dann im November online gestellt hat. Es folgte eine Polemik in den Medien, ob der Schöffenrat ungeliebte Ergebnisse unter den Teppich kehren wolle.

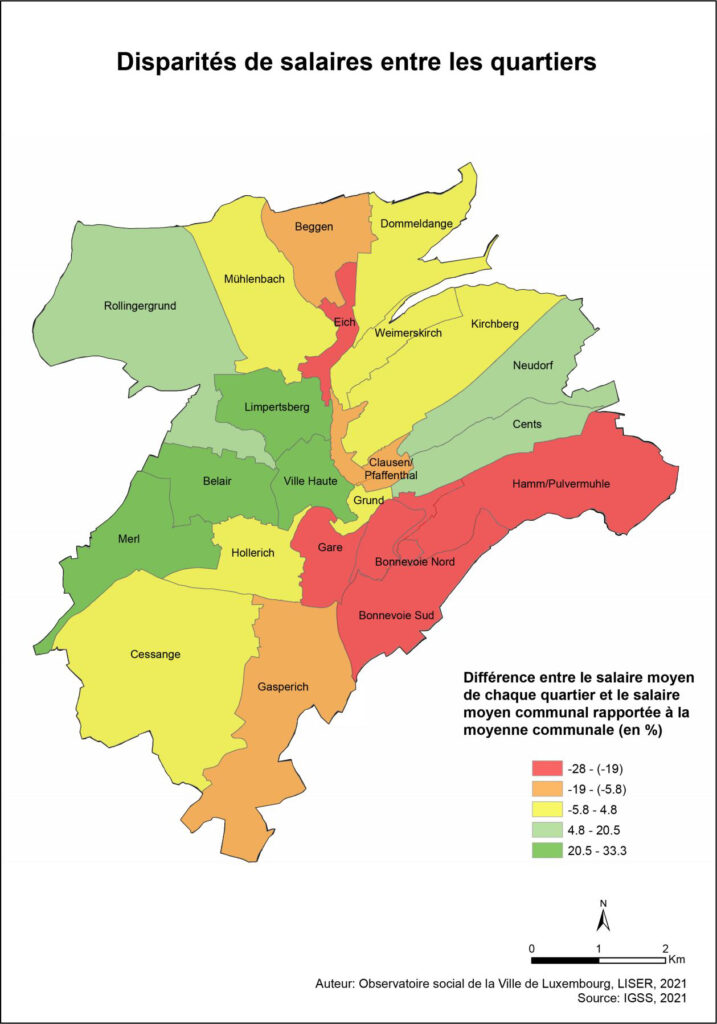

Die vielen Indikatoren, die die soziale Segregation zwischen den Vierteln aufzeigen, passen tatsächlich nicht in das strahlende Multiplicity-Werbebild der Hauptstadt. Die Karte zeigt die Einkommensunterschiede zwischen den Vierteln, gemessen am mittleren Einkommen. Den Vierteln mit einem hohen mittleren Einkommen Merl, Belair, Oberstadt und Limpertsberg stehen jene mit einem geringen gegenüber, wie Gare, Bonnevoie-Nord, Bonnevoie-Sud, Hamm/Pulvermühle und Eich. Zusammen mit Beggen bilden die Unterstädte eine Art „Armuts-Achse“.

11.243 Personen, das sind 22,3 % aller in Luxemburg-Stadt lebenden Arbeitnehmer, haben ein Einkommen unter 60 % des nationalen Medianeinkommens, das statistisch als Armutsgrenze angesehen wird. Der Bericht bezeichnet sie als Working Poor. Ihr Anteil ist am höchsten in den Vierteln Gare (33 %), Clausen/Pfaffenthal (33 %), Bonnevoie-Sud (31 %) sowie Hamm/Pulvermühle (30 %) und am niedrigsten in Cents (15 %), Belair (15 %) sowie Merl (14 %). Das mittlere Einkommen der Personen oberhalb der Armutsgrenze beläuft sich auf 7.029 €, während es für Personen unterhalb bei ca. einem Zehntel dieses Betrages liegt – nämlich bei 705 €. Vergleicht man diese Werte innerhalb eines Stadtviertels, so wird eine noch krassere Ungleichheit deutlich: Im Viertel Ville-Haute verdienen die „reichen“ Arbeitnehmer im Durchschnitt 9.087 € und liegen damit fast beim Dreizehnfachen des Schnitts der 730 € verdienenden Working Poor des Viertels.

ff

1 https://tinyurl.com/Faktuell37 und https://tinyurl.com/ObsSocEsch (alle Internetseiten, auf die in diesem Beitrag verwiesen wird, wurden zuletzt am 2. Dezember 2022 aufgerufen).

2 https://tinyurl.com/ObsSocVdL

3 https://tinyurl.com/ConfPresseLenk und https://tinyurl.com/MBauerAntwort

Als partizipative Debattenzeitschrift und Diskussionsplattform, treten wir für den freien Zugang zu unseren Veröffentlichungen ein, sind jedoch als Verein ohne Gewinnzweck (ASBL) auf Unterstützung angewiesen.

Sie können uns auf direktem Wege eine kleine Spende über folgenden Code zukommen lassen, für größere Unterstützung, schauen Sie doch gerne in der passenden Rubrik vorbei. Wir freuen uns über Ihre Spende!